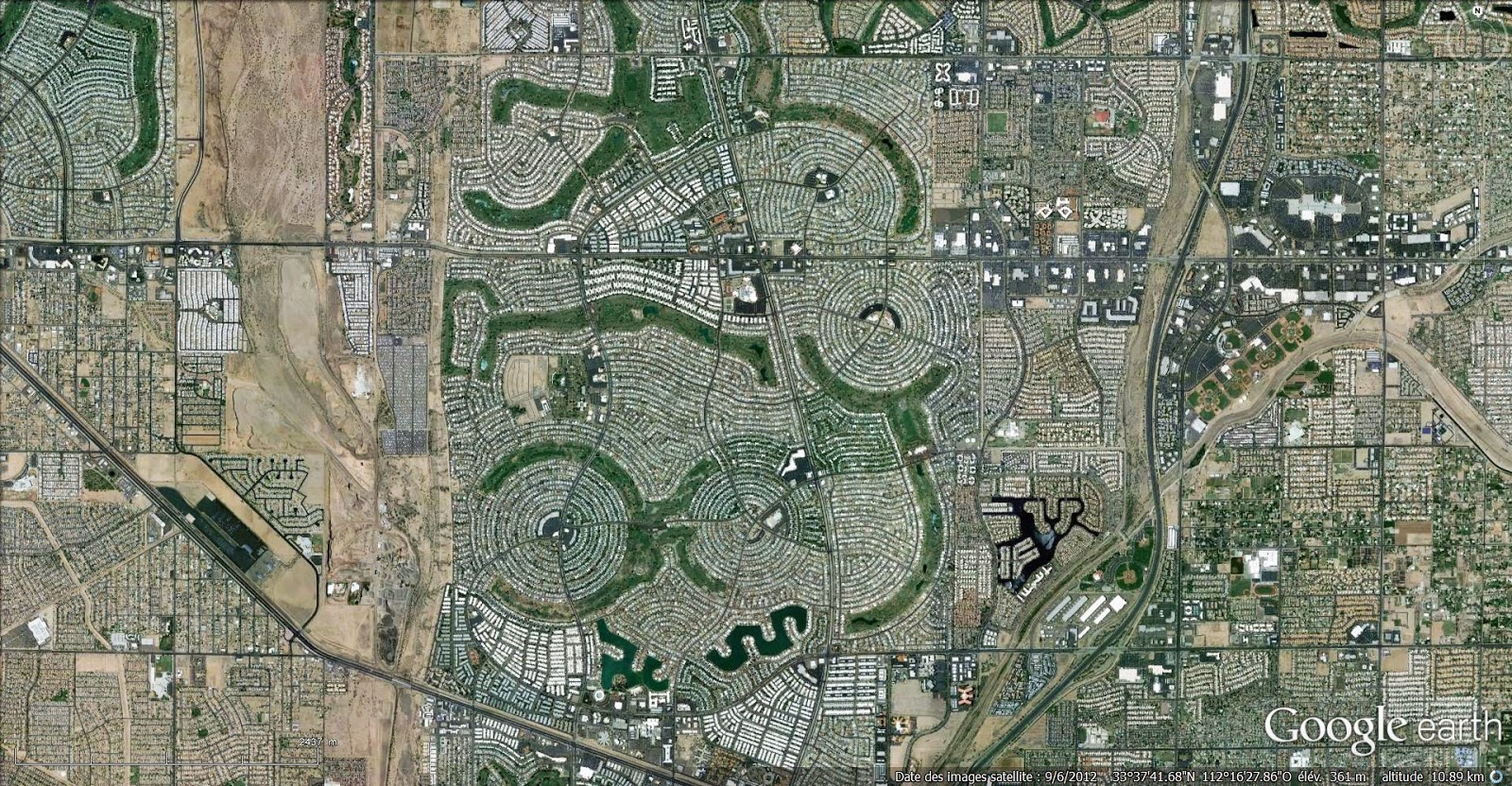

USA | Sun City Arizona

Photograph by James P. Blair

Photograph by James P. Blair

Marco

d'Eramo

From

Minnesota to Arizona

Du

Minnesota à l'Arizona

Le

rêve américain d'une ville sans ville.

2007

2007

MINNESOTA

: LE MALL QUI A AVALÉ L'AMÉRIQUE

Au

coeur d'un paysage plat comme une table de billard, avec une

température avoisinant les – 20° C., les Twin Cities de

Minneapolis et de Saint Paul semblent une destination touristique

pour le moins improbable en plein mois de janvier. Et pourtant, au

plus dur de l'hiver glacial de la Snow Belt, elles attirent encore

plus de 100.000 touristes par jour, 3 millions par mois, qui font

parfois le voyage depuis le Japon ou la Corée. Ils ne viennent pas

pour le fleuve Mississipi, ni pour le joli centre-ville de St Paul,

conservatrice et germanique, ni, sur l'autre rive du fleuve, pour le

dynamisme de Minneapolis, social-démocrate et scandinave, la patrie

de Prince. Ils viennent pour une étrange entité plantée au milieu

de nulle part, à une quinzaine de kilomètres des deux

centres-villes, dans la banlieue de Bloomington, stratégiquement

située à proximité de l'aéroport international, auquel elle est

désormais reliée par une ligne de métro.

De

loin, le Malll of America (MoA) est un immense bloc de béton gris

entouré de vastes parkings. On pourrait le prendre pour une usine

de construction automobile ou une prison d'Etat. En réalité, c'est

l'authentique übermall, le triomphe de l'âge de la

consommation bourgeoise commencé au 19e siècle avec les passages

parisiens de Benjamin et le Bon Marché de Zola. Bien qu'il soit plus

le plus grand mall des Usa (le titre est actuellement disputé

par deux monstruosités, à Schaumberg dans la banlieue de Chicago,

et à King of Prussia, dans la banlieue de Philadelphie), il conserve

l'aura qui lui est attaché pour avoir atteint le premier un nouveau

stade de la fétichisation de la marchandise. La MoA reste unique en

tant que synthèse et paradigme de tous les malls, monument

inégalé de la culture urbaine bien que – pour nombre de ses

critiques – déjà désuet moins de 15 ans après son inauguration

pendant l'été 1992, au point que le Wall Street jounal l'a défini

comme un “dinosaure”.

Même

dans un pays saturé d'espaces commerciaux gigantesques la MoA reste

une expérience saisissante. Les quatre autres grands magasins

(Nordstrom, Mary's, Sears et Bloomingdale's) qui encadrent le mall

sont reliées par des “avenues” sur quatre étages d'une longueur

totale de 5 kilomètres, le long desquelles les visiteurs peuvent

choisir entre 525 magasins et boutiques, mais aussi 18 restaurants,

27 fast-foods et un cinéma multiplexe de 14 écrans. Ces avenues (ou

couloirs) délimitent un espace central de 28.000 m² sous un vaste

toit transparent qui – selon les dépliants – constitue le plus

grand parc à thème couvert dans le monde, avec un aquarium, un

Dinosaur Walk Museum, un immense parc Lego et des montagnes russes.

Comme

tout mall, le MoA est loin du vieux centre ville, puisqu'il a

besoin de terrains bon marché pour ses immenses parkings. Le mall

est le produit de la civilisation de l'automobile et il constitue une

composante essentielle de la culture suburbaine. Il est aussi le

produit de la peur qui ronge les américains – comme tous les

autres citoyens des démocraties parlementaires – gavés par les

mass-médias à l'obsession de la sécurité. Le fantasme des gangs

urbains et – à première vue – l'un des mobiles les plus

importants de la construction des malls : obsédés par la

délinquance, barricadés chez eux la nuit, angoissés par le mythe

de la métropole criminogène et violente, les Américains ont pensé

trouver dans le mall, à partir des années 1970, cette oasis

de tranquillité où ils peuvent se promener la nuit tombée et

laisser leur femme faire du shopping seule, sans se faire agresser.

(Ce n'est pas par hasard si le nom de “mall” vient de

l'avenue bordée d'arbres qui longe Buckingham Palace sur le côté

nord de Saint Jame's Park, où les londoniens se promènent à pied

ou à cheval depuis la fin du 17e siècle pour y faire du shopping).

Tout

dans le mall est destiné à rassurer. Les ascenseurs aux

parois de verre sont conçus pour éviter le “viol en ascenseur”,

topus mythique de la culture américaine. Dans le mall,

les parkings ont des plafonds surélevés et sont éclairés pendant

la journée pour conjurer l'autre grande légende métropolitaine :

l'agression dans le parking. La police privée, parfois à cheval

dans les couloirs, coopère avec le commissariat local de la police

publique, auquelle elle est reliée par radio. Les caméras de

vidéosurveillance vérifient que les adolescents font bien ce qu'ils

sont censés faire – dépenser tout ce qu'ils ont en poche (la

dépense moyenne est de 68,1 $ par visiteur [2]) – et rien d'autre.

Mike Davis a forgé l'expression efficace de “Panopticon Mall [3]”

pour décrire cette institution où le consommateur est constamment

visible (et contrôlable), aux toilettes comme dans les cabines

d'essayage, selon le modèle d'exposition continue à la surveillance

imaginée au début du 19e siècle par Jeremy Bentham pour sa prison

“panoptique” rendue célèbre par Michel Foucault dans Surveiller

et punir.

Mais

comme nous le verrons également dans le cas des villes privées,

l'obsession sécuritaire n'est qu'un facteur parmi d'autres qui ont

contribué à la naissance et au succès des malls. La

principale raison, c'est que, contrairement aux anciens centres

commerciaux qui ne remplissaient qu'une des fonctions traditionnelles

des centres-villes – la fonction commerciale – le mall

aspire à les remplir toutes : lie de loisir (cinéma théâtre),

de socialisation (restaurants, boîtes de nuit, bars), de promenade

(le long des allées couvertes et chauffées). Les malls les

plus importants abritent un ou deux grands hôtels. Dans les allées

couvertes du mall, on croise même des gens qui font leur

jogging au petit matin, avant l'ouverture des magasins. Le mall

fonctionne à la fois comme une avenue et comme une place. On assiste

ici à un processus qui s'est répété souvent au cours de la

modernité : une configuration préexistante, spontanée, est

détruite avant d'être reconstruite artificiellement une fois que le

manque de ce qui a été détruit ou vidé se fait sentir assez

fortement. Au 19e siècle, les rivières qui traversaient les villes

furent enterrées parce qu'on y déversait trop de déchets toxiques,

trop de purins nauséabonds. Mais par la suite, pour reconstituer un

semblant de nature [4] à la place des cours d''eau désormais

enterrés, on commença à creuser des rivières et des lacs

artificiels dans les parcs urbains comme Central Park, le Bois de

Boulogne ou Hyde Park. L'exemple le plus spectaculaire est celui des

Buttes Chaumont à Paris, qui était une décharge d'ordures en

1860 ; en à peine trois ans, les paysagistes du baron Haussmann

transformèrent cette zone malfamée « en une sorte de Suisse

romantique, avec des corniches, ses bois, sa cascade haute d'une

trentaine de mètres, sa rivière, ses lacs, sa gorge enjambée par

un pont et ses rochers. [5] »

Les

promoteurs immobiliers américains ont souvent recours au même

procédé. Pour construire des banlieues à bas coût, ils

aplanissent d'immenses étendues sur lesquelles ils appliquent une

grille de pavillons monofamiliaux et de routes rectilignes qui se

coupent à angle droit : le terrain plat et la structure à

angle droit sont les eux principaux facteurs de sérialité, et donc

d'économies sur les coûts de construction [6]. Mais si par la suite

ces banlieues se gentrifient, le paysage est à nouveau transformé

artificiellement, on reconstitue des petites collines, on creuse des

dépressions, et la monotonie de la grille rectiligne est rompue par

l'introduction de courbes, de petites côtes, de descentes et de

virages : dans le jargon des agents immobiliers, on parle alors

d'introduire des « amenities » (agréments), de faire un

« landscape upgrade » (amélioration du paysage – par

exemple en plantant des arbustes, ceux-là mêmes qui avaient été

arrachés systématiquement au cours de la phase précédente) – ou

encore de créer un « sofscape » (par opposition à

« hardscape », la partie inanimée du paysage urbain)

[7]. Naturellement, cette nature restaurée est à la nature

originelle ce qu'un terrain de golf est à une prairie.

Dans

les cas des malls, le procédé est le même : on recrée

les deux fonctions de l'avenue, de la place et du centre-ville après

que les rues, places et centres des villes ont été dévitalisés.

L'évacuation des rues en tant que « domaine de la sphère

publique » a été menée à terme au 20e siècle, mais elle

avait déjà commencé au 19e siècle, lorsque la route du village a

été supllantée par l'avenue ou le boulevard de la ville. « La

rue du village, écrit Franco Moretti, était certes mille fois plus

pauvre en stimuli que la rue urbaine. Mais en revanche, presque toute

la vie se déroulait dans la rue. » De son côté, la ville a

bien « valorisé la rue comme élément de communication, mais

elle l'a vidée drastiquement comme lieu d'expérience sociale. En

réalité, la grande nouveauté de la vie urbaine n'a pas consisté à

mettre les gens dans la rue, mais à les ratisser et à les enfermer

dans les bureaux et les maisons. Elle n'a pas consisté en une

intensification de la dimension publique, mais en l'invention de la

dimension privée. [8] »

Au

cours de ce processus, actions et activités sont évacuées de la

rue, qui à la place se remplit de signes. Jusque dans les années

1950, dans une ville comme Rome, qui comptait alors deux millions

d'habitants, les soirs d'été, les familles descendaient des tables

et des chaises de leurs appartements où elles se retrouvaient avec

d'autres tablées de familles du quartier. Aujourd'hui, ce serait non

seulement impossible à cause des voitures qui revendiquent le

monopole de l'utilisation des rues, mais surtout impensable : la

mentalité a changé et il semblerait inconvenant d'étaler en public

la familiarité, l'intimité de sa table et de sa cuisine, alors

qu'il est absolument normal de manger en terrasse d'un restaurant.

Il

y a une cinquantaine d'années encore, dans les grandes villes

d'Europe, les enfants jouaient dans le rues, comme les gamins des

romans français du 19e siècle : ils avaient leur organisation

en bandes, leur monde exclusif, libre de conventions adultes, et

leurs propres secrets si précieux, tandis que dans les métropoles

d'aujourd'hui – et pas seulement à cause de la voiture et de

l'angoisse sécuritaire – les enfants ne jouent jamais seuls

dehors, ils sont toujours accompagnés par de plus grands qu'eux :

pendant l'après guerre, reconquérir cette dimension de l'enfance

fut l'une des grandes ambitions qui ont poussé les Américains vers

les banlieues. Comme l'écrivait Lewis Mumford, celles-ci n'étaient

pas « seulement un environnement conçu autour de l'enfant,

mais un environnement fondé sur une vision infantile du monde. [9] »

A

partir du 19e siècle, tandis que s'animait le décor de la voie

publique urbaine, recouverte d'affiches, scandée par les enseignes

et les vitrines, la vie se déplaçait en réalité vers l'intérieur,

dans les magasins, les bureaux, les restaurants, les hôtels. Sur les

boulevards en revanche a éclos le lyrisme de la passante, comme dans

la poésie de Baudelaire [10] : l'inconnue que nous n'aimerons

jamais, les regards qui ne se croisent qu'une fois, le bonheur

entrevu et aussitôt perdu. Le boulevard est devenu le lieu de

l'intimité solitaire, où chacun suit le fil de sa propre

expérience.

La

rue ne reprend qu’exceptionnellement son caractère public :

descendre dans la rue devient une « manifestation », un

acte subversif, puisqu'au quotidien la rue n'est plus qu'un lieu de

connexion entre un lieu privé et un autre. La rue devient le domaine

des professions peu fréquentables, du vendeur ambulant sans-papier

au mendiant, du dealer à la prostituée, dont on dit justement

qu'elle « fait le trottoir ». Que l'agir social dans la

rue soit un signe du passé, c'est ce dont témoigne le grand retour

des marchés en plein air, de l'Union Square à Mouffetard, où

l'étal sur la voie publique produit un délicieux frisson

anachronique, surtout si les légumes vendus sont amish ou

biologiques.

Dans

la ville moderne, la rue, la place sont caractérisées par un vide

de l'agir social et un plein de communication par la marchandise :

les humains communiquent entre eux via des signes qui sont autant de

publicités pour un parfum, un vêtement, un bijou. La principale

activités (en dehors de la conduite automobile) est en réalité ce

qu'on appelle très justement en français le « lèche-vitrine ».

Ce

qui rend cette évacuation de la voie publique si radicale, c'est le

fait que de nombreux plaisirs humains – qui étaient auparavant des

services dont on pouvait bénéficier et qui supposaient donc une

socialisation – peuvent désormais être savourés comme des biens

de consommation, contribuant ainsi à nous isoler dans le privé :

autrefois, pour entendre de la musique, il fallait eller au square où

jouait la fanfare ou dans une salle de concert où se produisait

l'orchestre ; pour voir un spectacle, il fallait se rendre au

théâtre ou au cinéma. Et le cinéma, le square, le théâtre,

supposaient de sorte d'être dehors et donc de se frotter aux foules

humaines, de se trouver en contact, quant tout aujourd'hui nous

pousse à la solitude domestique qui ne communique qu'à travers des

choses possédées : l'ordinateur sur lequel on « navigue »,

le magnétoscope qui nous montre le film qu'on a « acheté »,

le lecteur de CD qui nous permet d'écouter un Mozart qu'on s'est

offert [12]. Pour assister à un duel de gladiateurs, les anciens

Romains devaient aller dans les arènes au Colisée ;

aujourd'hui, on peut acheter le match Tyson-Holyfield sur la

télévision à péage. Tout est fait pour que les services se

transforment en marchandises et l'usage en consommation.

Au

cours de ce processus long de deux siècles qui a vidé les rues et

dilaté à l'extrême la sphère de possession, l'homme moderne a

connu une inversion complète de son état fondamental (ground

state). Pour l'homme pré-industriel, le ground state de

la solitude était le silence : c'était l'immobilité

hiératique des paysans qui restaient sans rien dire pendant des

heures appuyés sur leur bâton ; pour l'homme moderne, en

revanche, le ground state est traversé par un bruit de fond

assourdissant, la solitude est peuplée d'un arrière plan sonore

ininterrompu, chacun de nous est perpétuellement plongé dans

plusieurs activités simultanées : écouter de la musique en

écrivant, lire son courrier électronique en parlant au téléphone,

jouer à un jeu vidéo tout en réfléchissant au titre à donner à

un article, regarder les informations en faisant la cuisine. Dans les

lieux publics, l'homme préindustriel était soumis au contact

physique, sonore, visuel, olfactif, presque bombardé d'odeurs, de

bruits, de corps, sensation que l'on peut retrouver aujourd'hui dans

les villes les plus densément peuplées de l'Inde. Au contraire,

nous traversons la sphère publique dans le silence ouatée d'une

voiture climatisée ou avec des écouteurs dans les oreilles ou en

parlant au téléphone, isolés du contexte, des bruits, des

contacts. Une phobie se diffuse ainsi peu à peu – celle qui frappe

tellement le visiteur qui se rend pour la première fois aux

Etats-Unis – phobie du contact physique involontaire, qui

caractérisait depuis des millénaires l'expérience de la ville. Un

zoning situationnel du corps s'impose : l'unique contact admis

entre deux êtres humains est le contact visuel par l'interaction

sexuelle, en dehors duquel règne un idéal d'isolement, de peur de

contagion, d'horreur des odeurs. Et ces phobies, ces dégoûts du

contact, de la matérialité de l'autre que soi, modèlent peu à peu

d'autres plaisirs trouvés dans une entre soi à l'asepsie

rassurante. Il ne faut pas sous-évaluer ces goûts acquis puisque ce

sont eux qui façonnent notre espace, donc note vivre ensemble, et

qu'ils constituent le ressort du plaisir (du paradis) qui détermine

notre choix.

Ainsi

peu à peu, toute la sphère des rapports sociaux se réduit à la

seule dimension du rapport de marché capitaliste, l'ensemble de la

sphère publique est rabattue sur le domaine de la transaction

commerciale privée. Le caractère pluridimensionnel des interactions

humaines doit être concentré dans l’unidimensionnalité de

l'échange marchand. L'un des exemples les plus significatifs de

cette tendance est la déformation du concept de liberté, qui est

perçu de moins en moins pour sa valeur politique et de plus en plus

comme la possibilité de choisir entre plusieurs marchandises :

être libre, c'est être dans un rayon de supermarché et pouvoir

décider entre plusieurs marques de boîtes de conserve ; ou

encore, c'est l'illusion de la personnalisation devant le buffet de

hors-d'oeuvre, où la conviction de sa propre singularité

non-reproductible tient au dosage au marché, le libre-arbitre se

réduit à la consommation intense avec laquelle un client regarde le

menu du restaurant.

C'est

dans cette configuration de l'univers humain et de l'univers des

marchandises que le mall effectue sa révolution et introduit

la place, la rue, mais sous une forme inversée. Si la place et la

rue étaient un espace public dans lequel venaient s'inscrire des

cadres privés comme les magasins et les étals, dans le mall,

les activités publiques comme la promenade s'exercent dans un espace

privé. Contrairement aux grands magasins et aux supermarchés

traditionnels qui ne faisianet qu'étendre et actualiser la notion de

boutique, une entité comme le mall renferme les activités

publiques dans une sphère, dans un écosystème privé. Le public

est subsumé sous le privé. De ce point de vue, le mall est

l'invention de la place privée, expression qui pourrait sembler

contradictoire dans les termes, dans la mesure où la place a

toujours été synonyme de « public » et de

« politique » : le forum, ou l'agora,

était un lieu public destiné à la fois au marché et à la

politique, le centre des échanges non seulement marchands mais aussi

humains, et le lieu ou se constituait la polis ou la res

publica.

Pour

se rendre compte du gouffre qui sépare le mall de la place

traditionnelle, il suffit de penser qu'à une certaine heure le mall

ferme, tandis que l'idée qu'une place puisse « fermer »

est absurde. Il y a un « propriétaire du mall »

tandis qu' « un propriétaire de la place » est

inconcevable : le mall est une place dotée de serrures

et de systèmes d'alarme. Domaine des rencontres complices dans le

fodd court ou des flirts dans la queue devant les caisses, le mall

est le lieu où la socialité tout entière est subsumée sous la

dimension de la marchandise.

Et

si le privé consiste à être à l'intérieur, enfermé, si ce n'est

physiquement, mentalement du moins, on comprend mieux

l'extra-ordinaire laideur de l'extérieur du MoA : ses

constructeurs ne se sont pas donné le moindre mal pour le rendre

agréable à la vue puisque personne n'est censé le regarder de

l'extérieur. Il n'y a aucune raison de se promener autour du mall.

Cette implosion de l'extérieur vers l'intérieur est d'autant plus

significative que le MoA se présente comme le lieu à visiter, une

attraction touristique. Au même titre que Disney World à Orlando,

mais là aussi inversé : tandis que Disney World est un immense

parc d'attractions avec des magasins à l'intérieur, le Mall of

America est un immense magasin abritant un parc d'attractions.

Resta

à se demander combien de temps durera ce bonheur procuré par le

mall et sa dialectique de l'inversion. Ou, autre manière de

poser la question, jusqu'à quel point une société peut elle être

réduite à un marché de consommation. Deux stratégies en apparence

alternatives au mall fermé ont été développées au début

du 21e siècle par les promoteurs : la transformation en mall

des quartiers historiques urbains et la création de centres-villes

néo-traditionnels faussement historiques. La privatisation

croissante de la vie des classes moyennes dans les banlieues a donné

lieu à une nostalgie de la légende de la ville et de l'espace

urbain. Mais avec les lifestyles centers, c'est encore une

urbanité dénaturée et des versions soigneusement conditionnées de

la foule qui s'offrent à elles.

Pour

l'essentiel, un lifestyle center est un mall en plein

air, « jalonné de fontaines et de bancs [13] »,

c'est-à-dire la reconstruction d'une rue de village, ou plutôt

d'une zone piétonne : « un espace en plein air – comme

un joli petit village. [14] » L'idée est de singer le vieux

centre-ville : « Le lifestyle center développe le

modèle du shopping mall en combinant les qualités fictives du

centre-ville commerçant avec le mécanisme de contrôle du mall.

C'est toujours un espace commercial soigneusement contrôlé, mais

avec le charme du grand air que son public visé a pu trouver sur les

lieux de vacances, comme le quartier commerçant new-yorkais de Soho,

mais sans l'Eurotrash [15]. »

Victoria

Garden à Rancho Cucamonga (Californie) à une heure de route de los

Angeles, en est un bon exemple. Sa construction a été décrite par

Karrie Jacobs [16]. L'un des adjectifs du lifestyle center,

écrit Jacobs, est « une approximation de la belle vie. Et la

belle vie réside en grande partie dans la mémoire. C'est pourquoi

[Victoria Garden] est construit sur une trame urbaine à l'ancienne,

avec ses rues étroites encombrées et ses véritables parcmètres. »

Jacobs se dit « impressionnée par le soin avec lequel ont été

reconstituées les paysages des rues », avec des fontaines, des

arbres, des lampadaires sagement modernes, quelques placettes

recouvertes de pelouse et des styles de matériaux architecturaux

variés. Les promoteurs ont étudié les centres-villes californiens,

en remontant jusqu'en 1854, et les ont photographiés pour relever

les détails qui permettraient d'accroître l'authenticité de

Victoria Gardens. Les architectes eurent pour mission de construire

les maisons dans des styles de différentes époques pour

reconstituer la stratification historique des centres-villes.

Certaines furent même un peu abîmées à dessein pour leur donner

la patine nécessaire, tandis qu'au coin des rues furent apposées

des enseignes publicitaires rappelant de vieilles marques disparues :

« Nous les appelons les murmures de l'histoire »,

expliqua un promoteur. L'objectif est ici de créer dans l'ordre du

temps ce qu'est un trompe-l'oeil dans celui de l'espace : un

faux souvenir.

Il

faut faire attention ici à ne pas s'enliser dans la diatribe sur

l'authenticité et le stéréotype heideggerien de l'Amérique comme

terre d'élection de l'inauthentique et de la Geistlosigheit qui,

selon l'expression de Rilke, transforme les objets en

« pseudo-choses ». Premièrement parce que les vieilles

cités « authentiquement » médiévale de l'Europe

continentale (Liège, Lille... la liste est très longue) ont

transformé leurs propres centres en lifestyle centers, avec

des zones piétonnières toutes identiques qui, le soir, après la

fermeture des magasins, sont aussi mortes que les quartiers

commerçants américains. Et deuxièmement parce que les faux

souvenirs peuvent être aussi douloureux et intenses que les vrais,

comme le montrent les faux souvenirs induits par l'hypnose.

Le

vrai problème des lifestyle centers, qui était déjà celui

des malls, c'est qu'ils tentent de résoudre une équation

impossible : comment avoir une ville sans ville. Les rues

piétonnes du lifestyle center se heurtent à l'expérience de

se garer le plus près possible des magasins ; l'apparence de

faux centre-ville rend impossible les indispensables parkings sans

fin. De manière plus générale, on recherche à la fois le confort

de la faible densité suburbaine et la surabondance de services de la

ville traditionnelle. Deux utopies inconciliables : « Les

habitants de Paris ont une très petit quantité d'espace qui leur

appartient et énormément

d'équipements publics. Nous avons une énorme quantité d'espace qui

nous appartient et que nous contrôlons

et très peu d'équipements publics », comme le résume un

urbaniste américain. [17]

Si

la ville est, selon la célèbre définition de Robert Park, « une

mosaïque de petits mondes qui se touchent mais ne s'interpénètrent

pas », qui « encourage l'expérience fascinante mais

dangereuse de vivre simultanément dans quantité de mondes

différents, contigus mais nettement séparés « et introduit

« un élément de hasard et d'aventure qui […] lui confère,

pour des nerfs jeunes et frais, un attrait particulier [18] »,

il est certain que ni le mall

ni le lifestyle center

ne disposent des bonnes cartes pour jouer le jeu de l'excitation et

du charme dangereux. On tombe rarement sur l'inconnu dans un espace

fermé, et les lifestyle centers n'ont

que l'apparence du plein air : leur nature privée (et fermée)

apparaît immédiatement à certains détails, comme l'interdiction

de prendre des photos dans certains d'entre eux. Il ne peut y avoir

ni excitation ni aventure quant tout est sous contrôle.

Comme

Achille poursuivant la tortue sans jamais l'atteindre, les malls

et les lifestyle centers

sont condamnés à l'échec parce qu'ils cherchent un compromis

impossible entre d'un côté, l'utopie du privé, du contrôle, de la

possession, et de l'autre, le frisson de la vie citadine. Pour

réaliser le grand rêve capitaliste, celui de faire rentrer toute la

sphère publique dans le domaine du privé, malls

et lifestyle centers

ne représentent que des demi-mesures. Dans un climat bien différent

de celui du Minnesota, une solution bien plus radicale a vu le jour

dès les années 1960.

ARIZONA : UTOPIES

SENILES

Depuis plus de quarante

ans, à 25 kilomètres au nord-ouest de Phoenix se déroule une des

expérimentations sociales les plus impressionnantes (et les moins

étudiées) de l'histoire de l'humanité. L'image aérienne montre

une sorte de tableau de Paul Klee sur le fond ocre du désert, une

planimétrie mixte, où les promoteurs ont superposés à la grille de

base une structure de rangées circulaires de pavillons identiques,

disposées autour d'espaces verts stratégiques : un softscape,

mais reproduit en série, symbole de luxe bon marché. Si on zoome

légèrement, deux petits lacs apparaissent, autre élément

indispensable du landscape upgrading, surtout dans une zone aussi

aride que l'Arizona. Nous sommes à Sun City, prototype de centaines

d'agglomérations semblables aux USA. De même que le Mall of America

est le mastodonte des centres commerciaux, Sun City est une ville

privée (ou selon le terme technique, une « planned

community ») catégorie « super lourds ». Malgré

le mur élevé qui l'entoure, avec ses 38.309 habitants (recensement

2000), ses 18 centres commerciaux, 43 banques, sept centres de

loisirs, 25 églises, trois bibliothèques et deux hôpitaux, Sun

City représente déjà quelque chose de « plus », au

delà de l'idée de gated community qui a tant frappé notre

imaginaire, des enclaves de la peur du Los Angeles de Mike Davis aux

immeubles fortifiées de São Paulo de Teresa Caldeira [19].

La peur panique de la

criminalité a été et reste aujourd'hui l'un des motifs principaux

de l'explosion du Common Interest Development (CID), dont les

planned communities constituent le secteur dont

l'expansion est la plus rapide – les deux autres formes sont les

condominiums (copropriété) et les cooperatives

(coopératives d'habitations). Pour mesurer cette expansion, il

suffit de penser qu'alors qu'en 1970 on comptait 10.000 CID aux USA,

en 1980 ils étaient 36.000, en 1990 130.000 et en 2002 230.000. Si

en 1992, 30 millions d'Américains vivaient dans 150.000 CID [20],

dix ans plus tard ils étaient 46 millions (données du Communty

Association Institute, 2002). Mais comme dans le cas des malls,

l'angoisse sécuritaire n'est que l'in des facteurs qui ont fait la

fortune des CID, et selon moi, sans doute pas le principal, puisque

les communities réellement gated ne constituent qu'un cinquième des

CID (ce qui porterait à environ 9 millions le nombre d'Américains

vivant à l'intérieur d'une enceinte. [21])

Du point de vue de la

taxinomie légale, une agglomération comme Sun City est

conceptuellement à l'opposé des Gated condiminiums comme les

gratte-ciel du complexe Morumbi à Sao Paulo, ou des enclaves

enfermées comme Rolling Hills à Los Angeles ou Landmark Village à

Chicago. Une enclave est précisèment une île fortifiée privée au

milieu de l'océan public d'une ville. La gated community urbaine ne

fait donc qu'étendre la copropriété classique. Dans les villes

européennes où l'immense majorité des habitants vit en

appartement, la copropriété est depuis un siècle la forme de

logement la plus répandue. De ce point de vue, l'enclave urbaine

n'introduit aucune nouveauté dans le paysage urbain traditionnel, se

contentant d'en exaspérer les caractéristiques privées. De même

que les copropriétés de standing ont un portier à l'entrée, les

enclaves modernes ont des barrières surveillées par des équipes de

vigiles.

Une ville privée, en

revanche, n'est pas une île privée découpée dans un univers

public, mais un environnement privé qui inclut et réglemente aussi

la dimension politique. Ce n'est pas une sécession du privé par

rapport au public, mais un véritable gouvernement privé qui encadre

les activités publiques.

Si le terme grec polis

est à l'origine de la catégorie de « politique », la

« ville privée » est la privatisation de la politique

même. Son parlement est la homeowner association (association

des propriétaires), qui correspond à l'assemblée des

copropriétaires dans une copropriété. Son corps législatif est

constitué d'un « volumineux ensemble de décrets et de

règlements – parfois appelés ''servitudes équitables'' ou

''engagements, conditions et restrictions'' (Covenants, Conditions

and Restrictions), CC&R, dans le langage courant) – augmenté

d'arrêtés sur le titre de copropriété. [22] » Son

gouvernement prélève des impôts sous forme de charges et utilise

ces revenus pour gérer les infrastructures (égouts, revêtement des

rues...) et les services « publics » :

bibliothèques, pompiers, forces de police privées (et souvent

volontaires). Comme dans la polis de la Grèce antique, et

contrairement à l'Etat public moderne qui ne prévoit pas l'exil de

ses administrés, un citoyen qui ne se plie pas aux CC&R (souvent

oppressifs) peut y être frappé d'ostracisme, et pas conséquent

obligé de vendre son logement et chassé de la planned

community.

La ville privée

constitue donc une révolution conceptuelle bien plus ambitieuse que

le mall et présente une dimension utopique qui donne à la

« Privatopia » d'Eden McKenzie un sens beaucoup plus

précis et inquiétant qu'il ne l'avait sans doute imaginé en

inventant ce terme en 1993. Une Amérique où tous les gouvernements

locaux seraient remplacés par des villes privées – représenterait

rien moins que la réalisation de la société de Nozick [23] »,

cet Etat ultra-minimal théorisé en 1974 par le partisan de

l'anti-étatisme Robert novick, dont la furie « publicoclaste »

est telle qu'il considère que la redistribution des revenus est une

« violation des droits du peuple » et que « la

taxation des revenus du travail est comparable au travail forcé

[24] ». Sun City (et toutes ses petites soeurs disséminées

sur le territoire américain), bien plus qu'une forteresse assiégée

par la criminalité et le quart-monde, se présente comme la

réalisation d'une utopie.

Comme de nombreuses

utopies, la ville privée tend vers le totalitarisme. Le contrôle

panoptique qui s'y exerce rappelle les communautés jésuites du

Paraguay au 17e siècle, dans lesquelles les rues étaient surélevées

pour que les pères puissent surveiller à travers les fenêtres la

vie privée des indiens. La liste des CC&R est aussi bizarre

qu'interminable. On peut se voir interdire de peindre ses persiennes

en bleu, de planter un drapeau devant son fronton ou d'avoir un

animal domestique. Une grand)mère de 51 ans apprit un jour qu'elle

était sous le coup d'une accusation de violation des règles de la

homeowner association parce qu'elle « avait

embrassé et fait de vilaines choses » dans sa voiture garée

sur un parking (elle reconnut seulement avoir embrassé un ami pour

lui souhaiter bonne nuit et intenta un procès à l'association). A

Leisure World (Arizona), la troupe du shérif découvrit que des

membres de la homeowner association « avaient des

rapports sexuels dans leur piscine » et les dénonça [25].

Mais

la ville privée est totalitaire pour une raison plus sérieuse :

à l'intérieur de son enceinte, les droits constitutionnels ne

s'appliquent plus. De même que la liberté de la presse n'existe pas

chez moi, puisque ne peuvent y entrer que les journaux de mon choix,

de même dans la ville privée, le premier amendement de la

Constitution américaine ne s'applique pas. Un exemple fameux est

celui du journal Leisure World News, dans la

ville privée du même nom en Arizona [26], dont le conseil

d'administration fit arrêter la parution. Ces dénis de droit et ces

vexations rendent d'autant plus incroyable l'énorme succès des

planned communities.

En

1970, la forme la plus répandue était donc la cooperative,

suivie par les planned communities et, loin derrière,

les condiminiums. Entre 1970 et 1980, la croissance la plus

forte est celle des condiminiums (multipliés par 30), tandis

que les planned communities dépassaient les

cooperatives. Entre 1980 et 1990, la croissance s'est

poursuivie pour les trois types, mais les planned communities

ont été quasiment multipliées par 10, bondissant en tête des

formes d'habitat en CID. Entre 1990 et 1998, le nombre de

cooperatives a diminué tandis que la croissance des

condiminiums ralentissait (seulement 4,8 % sur la période) et

que celle des planned communities restait forte quoique

nettement inférieure à celle de la décennie précédente (+ 177

%). On peut voir les courbes inversées des cooperatives et

des planned communities comme un témoignage

géométrique de la victoire de l'idéal privatiste sur l'idéal

socialiste.

Mais

si le contrôle social est si envahissant et intruisif, si la liberté

est réduite au point qu'on ne puisse pas repeindre ses persiennes

comme on en a envie, qu'est-ce qui provoque ce véritable exode vers

les villes privées ? Tout d'abord, quiconque achète une maison

dans une ville privée sit parfaitement à quoi s'en tenir :

selon la théorie des « choix rationnels », il fait la

part des plaisirs et des obligations et voit donc ces CC&R comme

le « prix à payer » pour son bien-être. En fait, c'est

même le caractère total du contrôle et l'absence d'individualité

qui sont peut-être les plus rassurants pour les acheteurs. Comme le

dit cet habitant d'une ville privée à propos de son ancien

quartier : « il n'y avait pas assez de contrôle […] On

ne pouvait pas maintenir l'environnement dans lequel on avait cru

emménager [28]. » C'est leur totale prévisibilité qui

constitue l'attrait irrésistible des planned communities.

Mais

les CC&R qui régissent les planned communities comportent un

aspect plus sinistre encore. Récemment, une de mes connaissances est

allée voir ses parents qui vivent dans une gated community en

Californie. En arrivant, elle a salué le jardinier mexicain, qui ne

lui a pas répondu et qui s'est même enfui lorsqu'elle a essayé

d'échanger quelques banalités avec lui. « Tu es folle !

- lui a dit sa mère – ici si un Mexicain adresse la parole à un

résident, il se fait virer. » L'idéal d'ordre semble

indissociablement lié à l'homogénéité socioéconomique et

racial : l'hétérogénéité est source de désordre et

d'anxiété. Ce n'est pas un hasard si le boom des CID a coïncidé

avec le reaganisme : de même que la Proposition 13 (la fameuse

initiative anti-taxation votée le 6 juin 1978, soit deux ans avant

l'élection de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis) était

une révolte des riches contre les pauvres, de même les CID ont été

définis par Robert Reich comme la « sécession des vainqueurs

[29]. » De fait, elles se sont avérées être des expériences

de re-ségrégation extraordinairement efficaces : selon le

recensement de 2000, 195 Afro-américains vivaient à Sun City (pour

38.309 habitants) et seulement 41 dans son équivalent californien

Leisure World (16.507 habitants).

Mais

la restriction la plus stupéfiante est celle qui concerne l'âge.

Les communautés de personnes âgées ne sont pas un phénomène

récent aux USA : « Certaines remontent aux années 1920,

lorsque diverses organisations syndicales, fraternitaires ou

religieuses achetèrent des terres à bon prix en Floride dans

l'intention de créer un cadre de vie favorable pour leurs membres

retraités. Moosehaven, par exemple, fut créé en 1922 par la

fraternité « Loyal Order of Moose » […] d'autres

communautés parrainées furent créées en Florids à des fins de

bienfaisance jusqu'à ce qu'une série de catastrophes, culminant

avec le krach boursier de 1929, mette un terme à leur développement.

L'après guerre fut une nouvelle ère de croissance pour les

communautés de retraités, à l'initiative désormais des promoteurs

privés, en Florids et ailleurs, qui découvraient le potentiel

commercial granidssant que représentait le popualtion des retraités

américains [30]. » Mais personne n'avait jamais créé de

villes privées pour vieux.

Le

1er janvier 1960, lorsque le promoteur Del E. Webb inaugura Sun City

en Arizona, la première communauté privée en Amérique et dans le

monde réservée aux plus de 55 ans, il n'imaginait pas qu'il était

en train de déclencher une révolution sociale. Deux ans plus tard,

il faisait la couverture du magasine Time et d'autres promoteurs

ouvraient une autre « gated adult community », Leisure

World, à Seal Beach, en Californie (d'autres communautés

franchisées Leisure World apparurent par la suite en Arizona et dans

le Maryland. Webb lança par la suite une Sun City en Californie et

une autre en Floride, puis dans les années 1970 une Sun City West

(26.000 habitants en 2000) à quelques kilomètres de l'originale, et

à la fin des années 1980 une Sun City Grand non loin de là, pour

un total de près de 100.000 habitants de plus de 55 ans. Si l'on

inclut Leisure World, à quelques kilomètres à l'est de Phoenix,

cette région représente la lus grande concentration mondiale de

villes privées pour personnes âgées.

A

l'évidence, les facteurs climatique et économique ont joué un

grand rôle dans le succès fracassant des Sun Cities : un

climat sec et chaud, idéal contre l'artrite et les rhumatismes, du

soleil toute l'année, des terrains à bas coût et donc des maisons

abordables (en 2003 une maison coûtait 118.000 dollars en moyenne à

Sun City, un prix très raisonnable) et un régime fiscal

intéressant. Mais ces raisons ne suffisent pas à expliquer pourquoi

tant de personnes âgées ont opté pour la ségrégation volontaire.

Dans

l'histoire de l'humanité, aucune civilisation n'a jamais imaginé

que les vieux devaient être rassemblés et mis à l'écart. Quatre

ans seulement avant l'inauguration de Sun City, Lewis Mumford

écrivait : « Il n'y a pas de pire attitude à l'égard de

la vieillesse que de considérer les personnes âgées sont un groupe

à part et qu'elles doivent, à un moment de leur vie […] être

mises à l'écart de leurs responsabilités et leurs centres

d'intérêts normaux [31]. » Personne n'aurait pu imaginer

qu'en l'espace de quelques années, les personnes âgées auraient

commencé à aspirer à la ségrégation.

Pour

les européens, qui n'ont pas encore l'habitude des communautés de

retraités, l'idée que des personnes âgées souhaitent vivre entre

elles constitue toujours un choc. Et ce sont les mass-médias

européens qui continuent à visiter ces villes avec étonnement,

comme un reportage de l'influent Die Zeit ou dans un

documentaire de la chaîne franco-allemande Arte [32]. Aux

Usa, en revanche, le phénomène est tellement répandu que depuis la

fin des années 1970, elles ne constituent même plus objet un objet

de réflexion. Les livres et articles sur le sujet sont beaucoup

moins nombreux qu'on pourrait l'imaginer et surtout, la plupart sont

datés. On y fait la part des avantages et des inconvénients des

« gated retirment communities », mais le désir de

ségrégation volontaire semble presque naturel et n'est jamais mis

en question. Pour la plupart des Américains, cette aspiration va de

soi, et beaucoupd de connaissances dont les parents vivent dans les

« adult retirment communities » en vantent le confort et

la commodité. Aujourd'hui, un candidat au poste de sénateur ne

pourrait plus se permettre d'ironiser lourdement sur ces villes de

vieux au cours de sa campagne, comme l'avait fait John McCain en

1986 : lors d'un discours devant des étudiants, il « fit

de nombreuses références à ''Seizure World'' [Monde de la

Convulsion, ou de l'Attaque], en ménageant des pauses pour les rires

[…] Il plaisanta aussi sur le fait qu'à la dernière élection, 97

% des électeurs de Leisure World avaient voté : ''Les 3 %

restants étaient en soins intensifs'' ».

L'affection

des grands-parents pour leurs petits-enfants est peut-être un topos

du sentimentalisme mondial mais à Sun City, les moins de 18 ans font

partie des nuisances : ils peuvent y rester 30 jours par an, pas

plus, de préférence pendant les vacances scolaires. Et ils ne

peuvent utiliser la piscine que le dimanche entre 10 heures et midi.

La limite d'âge n'admet pas d'exception : à Leisure World

(Arizona) un médecin âge de 42 ans « fit une dépression

nerveuse et devint incapable de travailler et vivre seul, et ses

parents décidèrent de l'accueillir chez eux ». Le problème

était la limite d'âge : à 42 ans, on ne peut pas vivre à

Leisure World. « Si les parents voulaient continuer à

s'occuper de leur fils mal en point, ils devaient déménager »

et « ils allaient le faire. Ils allaient déménager. Ils

avaient compris que l'association appliquerait les règles s'il le

fallait [35]. »

Sur

les raisons qui poussent à fermer la porte aux mineurs, une première

réponse est apportée par Teresa Caldeira qui observe : « L'un

des principaux problèmes révélant la difficulté de créer et de

respecter des règles communes est le comportement des adolescents,

spécialement les garçons », et qui cite un habitant d'une

communauté sans restriction d'âge : « Ce qui nous

préoccupe le plus est la sécurité interne, nos propres enfants. Le

problème de la sécurité externe a été résolu depuis longtemps

[36].Les adolescents ont des accidents de voiture, ils font du bruit

la nuit, bref, ils sont un facteur de « désordre ».

la

seconde réponse me fut apportée par William Boone, un professeur de

sciences politiques à la Clark University d'Atlanta. Quand je lui ai

demandé pourquoi les étudiants doués qui avaient la possibilité

de s'inscrire dans une prestigieuse université de la Ivy League

choississaient délibérement la ségrégation dans une université

comme la Clark Atlanta, il m'a répondu : « Il ne faut pas

négliger la fierté d'être majoritaire, de ne plus être une petite

île de couleur dans un océan de blancs [37]. » Dans une

société ségrégative, mieux vaudrait en somme choisir la

ségrégation plutôt que la subir. On peut d'ailleurs expliquer le

choix de la ségrégation par des ressorts plus secrets, comme la

sexualité, déniée aux personnes âgées par un jeunisme triomphant

que la vision superposée d'orgasmes et de chairs flasques et ridées

horrifie. Dans les communautés réservées aux personnes âgées,

l'érotisme peut sans doute dévoiler sans pudeur, sans honte de la

déchéance de son propre corps : les journaux locaux font

souvent état de scandales provoqués par des vieux messieurs qui se

baignent nus (le journaliste de Die Zeit rapporte que

les hommes appellent la piscine de Sun City « la trempette des

veuves ») et les habitants de Sun City sont (peut-être les

seuls citoyens américains) fiers de pouvoir rebaptiser leur ville

« Sin City ».

Mais

même si l'on tient compte de ces facteurs, une zone grise demeure.

Au dernier recensement de 2000, l'âge moyen à Sun City était de 75

ans et 17,5 % des habitants avait entre 45 et 64 ans, et 79,8 % 65

ans ou plus. Ce sont bien ces 17,5 % qui posent problème : dans

cette phase d'âge, beaucoup ne sont pas encore retraités et se

rendent tous les jours à Phoenix pour travailler. Qu'est-ce qui les

pousse à rester parmi cette population plus âgée ? Qu'est-ce

qui les attire ? Peut-être justement l'absence de jeunes, le

caractère fermé et ordonné, la stratification rigide de la ville

privée. Car, et c'est le second point non transparent, les jeunes ne

sont pas absents de Sun City. Ce sont eux qui font fonctionner la

ville : ils sont employés dans les restaurants, dans les

banques et les centres commerciaux, serveurs dans les restaurants,

maître-nageurs à la piscine, jardiniers dans les parcs et caddies

sur les terrains de golf. Dans la ville sénile, les jeunes ont le

statut des travailleurs immigrés. La jeunesse est synonyme

d'infériorité sociale.

Car

les hiérarchies sont rigides : même dans le tiers supérieur

du barème des revenus, il y a les riches et les pauvres :

certaines furent pratiquement ruinées par la cris des fonds de

pension fin 2000, si bien que certains retraités durent aller

travailler comme employés dans les centres commerciaux pour arrondir

leurs fins de mois. Il y a des villes privées plus luxueuses et

d'autres plus modestes, selon les bourses, Sun City grand, par

exemple, est plus opulente que la Sun City originale, ses rues plus

larges, ses piscines plus grandes, et la cotisation annuelle – qui

permet d'entrer gratuitement dans les piscines, les salles de gym, de

bowling et de billard – y est plus élevée (675 dollars contre 180

à Sun City). Mais au sein d'une même ville, il y a aussi des

différences : les maisons coûtent plus ou moins cher, selon la

superficie et les finitions, selon qu'elles donnent sur le lac ou sur

le terrain de golf.

Parce

qu'un cité du soleil ne se conçoit pas sans son terrain de golf, à

Sun City, il y en a onze. Et le golf est un must qui se pair « en

plus ». Il est d'ailleurs souvent cité comme l'un des

principaux motifs incitant à s'installer dans une de ces villes. Le

glof comme une certaine idée du luxe, de l'oisiveté hygiénique, un

signe d'appartenance à la classe de loisir veblenienne. En plein

désert, les terrains de golf engloutissent des torrents d'eau – et

l'intensité du vert donne la mesure chromatique immédiate du rang :

plus la pelouse est pelée et jaunissante, plus la ville privée est

ordinaire. La vieillesse s'offre ici en toute innocence un ultime

gaspillage, un ultime affront à la nature : « après moi

le déluge », pourrait être la devise de ces nouveaux Louis XV

à visière filant dans leurs voiturettes. Elles étaient autrefois

électriques mais un commerçant de Sun City en propose désormais de

nouvelles qui marchent à l'essence et vont jusqu'à 60 km/h –

évidemment, le nombre d'accidents à augmenter en proportion.

Ce

sont les terrains de golf qui font que, dans la typologie des villes

privées, les villes pour personnes âgées relèvent de la catégorie

des lifestyle communities. C'est là que notre cercle se referme

puisque, comme on l'a vu, ce sont les lifestyle centers singeant les

centres-villes d'autrefois qui constituent le dernier cri en matière

de planification urbaine. Lifestyle apparaît ainsi comme l'autre nom

de la privatisation, privatisation de la place publique et

privatisation de la ville, puis de la politique tout entière. En

1990, Leisure World, en Californie, fut la première communauté

privée pour personnes âgées à décider par référendum de se

constituer en ville, sous le nom de Laguna Woods. Ce fut donc la

première structure privée pour personnes âgées à devenir sujet

politique au sens plein et constitutionnel.

En

ce sens, Sun City (comme tous ses épigones) incarne une double

utopie : utopie de la propriété de la ville privée d'un côté,

utopie de ségrégation volontaire de la ville de vieux de l'autre –

un ordre fondé sur la richesse, la race et l'âge. Une utopie des

rues propres sans le vacarme des enfants, où il nepleut pas. Nul

hasard si son nom s'inspire du titre des chefs-d'oeuvre utopiques de

la philosophie occidentale. La città del sole de Tommaso

Campanella, connu en langue anglaise sous le titre The City of

Sun, mais qui serait plus proprement The Sun City, habitée par

les solari, les « solaires ». Le prophétique

Campanella n'avait simplement pas précisé que les « solaires »

jouaient au golf.

Marco

d'Eramo

From

Minnesota to Arizona

Du

Minnesota à l'Arizona

Le

rêve americain d'une ville sans ville.

Dans l'ouvrage sous la direction de Mike davis et Daniel B. Monk :

Evil

Paradises. Dreamworlds of Neoliberalism.

The

New Press, New York, 2007

Paradis

Infernaux, les villes hallucinées du néo-capitalisme

Les

Prairies ordinaires, 2008.

NOTES

1.

Wall Street Journal, 3 octobre 2003.

2.

Donnée fournie par le ICSC.

3.

Mike Davis, City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur.

1997

4.

Sur la réintroduction de la nature dans la ville, voir la revue

Communications n°74, 2003 ; en particulier Isabelle

Auricoste.

5.

Michel Ragon, Histoire de l'architecture et de l'urbanisme

modernes, 1986.

6.

Sur la naissance de la grille urbaine et ses modifications :

Kenneth T. Jackson, Crabgrass Frontier. 1985

7.

Joël Garreau, Edge City, 1991

8.

Franco Moretti, Homo Palpitans, dans Signs taken for Wonders,

1987.

9.

Lewis Mumford, The City in History. 1964.

10.

[…] Fugitive beauté […] Ne te verrai-je plus que dans

l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici Trop tard ! Jamais

peut-être Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Charles

Baudelaire. A une passante. Les fleurs du mal. 1857

11.

Pour une analyse plus complète de la désertification des rues, voir

Marco d'Eramo, Il maiale e il grattacielo. 2004

12.

Un processus analogue à celui qui eut lieu dans l'Antiquité

tardive, lorsque la désertification des cités entraîna un déclin

du théâtre, qui était joué dans les espaces publics, et l'essor

du roman, qui pouvait être lu dans l'intimité de la sphère privée.

Voir Franck Altheim, Gesicht von Abend zum Morgen, 1955.

13.

Usa Today, 8 avril 2004.

14.

CNN/Money, 12 janvier 2005.

15.

Theboxtank (un blog collectif centré sur l'urbanisme) ;

n'existe plus.

16.

Karine Jacobs, The Mandchurian Main Street. 16 mai 2005 :

www.metropolismag,com

17.

Cité dans Garreau, op. cit.

18.

Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roberick McKenzie, The City.

1967

19.

Mike Davis, City of Quartz, 1997.

20.

Evan McKenzie Trouble in Privatopia, The progressive, octobre

1999.

21.

Edward Blakeley et mary Gail Snyder, Fortress Amreica, 1997.

22.

McKenzie, Commom-interest in the Community of Tomorrow, Housing

Policy Debate, 2003.

23.

Ibid.

24.

Anarchy, State and Utopia. Basic Books.

25.

Amarillo Globe News, 29 juin 2001.

26.

Cité dans Garreau, op. cit.

27.

McKenzie, op. cit.

28.

Cité par Blakeley et Snyder, op. cit.

29.

Cité par McKenzie, Privatopia, op. cit.

30.

Michael E. Hunt (dir) retirment Communities, 1984.

31.

Lewis Mumford, « For older People ». architectural

record, mai 56.

32.

Emil Bloch, Ein Platz en der Sonne, Die Zeit, juin 2003.

33.

il faut également mentionner – outre Michael Hunt – Katherine

McMillan Heintz, et du point de vue de la géographie humaine et des

études urbaines la panoram d'ensemble de Hubert B. Stroud. Pour des

références bibliographiques voir aussi Raymond J. Burby et Shirley

Weiss.

34.

New York Times, 5 octobre 1986.

35.

Garreau, op. cit.

36.

Teresa Caldeira, op. cit.

37.

Entretien avec l'auteur dans Marco d'Eramo, Via dal vento.

Rome 2004.

LIENS

Del Webb Sun City Arizona

Film promotionnel SUN CITY

Années

1960

Parties

1 et 2 :

Analyse intéressante, un peu trop parsemée de terminologie socialiste a mon goût.

RépondreSupprimerSinon d’où vous viens cette haine des vieux et des riches moins cultivés que vous?