Superstudio

A Journey from A to B

1972

C'est un anniversaire oublié ou passé sous silence car

il

y a 600 ans, en 1418, les premiers « Bohémiens » arrivèrent en

France [1] ;

ils campent vers Aubervilliers en 1427 [2] et ils

attirent les foules parisiennes curieuses de les découvrir : six

siècles nous séparent, mais les chroniques, la vox populi d’alors

s’accordent parfaitement, sont au diapason de celles d’aujourd’hui

: l’évêque les chasse de la capitale, au grand soulagement de la

population. Les préjugés ont la vie longue et dure...

Mais

s’agit-il véritablement d’un unique problème de race ?

L’histoire nous suggère également que c’est le vagabondage en

général qui est perçu comme une déviance sociale inquiétante, et

plus particulièrement l’errance des plus démunis sans profession,

qui concerna, en fait, une minorité Tzigane. Ainsi, pendant des

siècles, la persécution des vagabonds touchait sans distinction

raciale, Français et étrangers, Tziganes ou non, et les marchands

ambulants, les forains, patentés, et ceux dont la profession

exigeait des déplacements fréquents étaient à l’abri des

décrets royaux puis républicains liberticides (cela concerne

également les ouvriers : ainsi, le livret ouvrier instauré par

Napoléon limita la libre circulation des ouvriers sur le territoire

national français jusqu’en 1890). Et afin de mieux se fondre dans

la société, les grandes troupes de Tziganes se fractionnèrent en

familles circulant seules sur les routes de France.

Jacques Callot, Les bohémiens en marche avant-garde | 1621

Cela

étant, ils seront traités et notamment leur population la plus

humble [3], avec d’autres immigrés vivant en France, comme de

parfaits bouc-émissaires dès qu’une crise économique, une guerre

ou d’autres événements déstabilisant la société, une vague

migratoire [4] advenaient. Peta-Manso, alors président de la

Fédération Tzigane de France déclarait en décembre 1981 :

« Désirer rester nous-mêmes, vouloir conserver notre identité et nos valeurs, ne signifie en aucune façon nous mettre en marge. Simplement, c'est souhaiter tenir, au milieu de tous, une place originale et nous sentir acceptés, reconnus et respectés. Depuis des siècles, notre situation a été tout autre : le rejet, la méfiance, les persécutions et les brimades de toutes sortes ont été bien souvent notre seul lot. Et c'est parce que nous en avons souffert qu'il nous est arrivé, parfois, de nous retrancher du reste de la société. »

Les

Tziganes établis en France ont enrichis et adaptés leur propre

culture romani à leur pays d’accueil, volontairement ou de manière

forcée, leur empruntant également les traits qui permettent de

mieux se préserver des adversités ; et vice et versa ; le mode de

vie, la culture tziganes ont largement influencé et nourri, inspiré

la vie culturelle, sociale et politique de la France. Cet apport,

cette influence ne peut pas être considéré comme un « folklore »,

comme une mode - les bohèmes par exemple -, mais doit être compris

dans toute sa complexité et sa diversité. Selon un texte de l’Union

Romani Internationale intitulé Le décalogue du palais Bourbon, des

Tziganes souhaitent un statut officiel qui favoriserait :

« la promotion de notre patrimoine culturel et linguistique en tant que partie intégrante du patrimoine français », et que « la contribution de notre population, partie intégrante de la nation française depuis plusieurs siècles, et active sur les plans culturel, patrimonial, artistique, industriel, économique, sociologique, spirituel, écologique, agricole, celui du développement durable etc., soit dûment reconnue et mentionnée dans les livres scolaires.»

Joseph Koudelka | 1966

Après

l’après seconde guerre mondiale, les avant-gardes architecturales

en Europe, les plus récalcitrantes au fonctionnalisme et mariées

avec des mouvements politico-artistiques contestataires, et en

particulier la bohème Situationniste, ont elles aussi été

irradiées par le monde Tzigane ; un étrange mode de vie

anachronique, passéiste et à la fois anti-conformiste, un peuple

aux accents primitifs épris de liberté et de musique, pouvait tant

bien que mal survivre à la folie et aux carcans capitalistes, et

refuser, pour beaucoup, le travail abrutissant à l’usine.

Anti-travail, anti-conformisme, anti-propriétarisme,

anti-capitalisme même : mythes ou réalités, seront idéalisés par

les architectes anti-fonctionnalistes dont nombre d’entre eux, y

compris dans les célébrités, se réclamaient ouvertement de

l’anarchie.

Cet

attrait - politique - pour les Tziganes participe à plusieurs autres

centres d’intérêt qui surgissent pendant cette période : des

fabuleuses découvertes scientifiques et techniques ayant, notamment,

porté l’homme sur la lune ; l’amorce d’une reconsidération

spectaculaire des sociétés dites primitives par une poignée

d’ethnologues et d’anthropologues - politisés - défendant

l’idée qu’elles présentent un véritable modèle de société

sans Etat parfaitement viable, mettant à mal le syndrome d’un

capitalisme et socialisme d’Etat inéluctables. De même, les

minorités dans le monde occidental s’activent et s’organisent

politiquement : les Black Panthers aux USA, comme les tribus

amérindiennes, les Chicanos protestent ; et l’on redécouvre au

même moment, coïncidence ou non, l’architecture sans architectes,

l’architecture vernaculaire ayant fait l’objet de publications et

d’expositions ; la mobilité nouvelle dispensée par la

démocratisation de l’automobile, pour le plus grand nombre est

considérée comme une véritable révolution ayant permis aux masses

d’échapper à la tyrannie des transports publics, à la

grand’ville, et d’accèder ainsi à de nouvelles formes de

liberté et de lieux jadis réservés au plus aisés véhiculés ;

les plus audacieux, globe-trotters et hippies les emmèneront à

travers l’Asie jusqu’aux Indes, ignorant superbement les

frontières, il est vrai, alors ouvertes. Eux également, dans leurs

voyages empruntèrent aux Tziganes et Gypsies nombre de leurs vertus

; enfin, c’est aussi le temps où la ville dévore ses espaces

agricoles et verdoyant pour enfler démesurément et ce à une

vitesse jamais auparavant atteinte, d’où ce besoin de nature, d’un

Back to Land, et les projets des avant-gardes auront à traiter

d’écologie, tout en s’émancipant des grandes utopies de leurs

aînés ayant déjà balisé la voie de l’écologie urbaine (Ville

verte de Le Corbusier, la cité dispersée de Wright, Désurbanisme

soviétique, etc.), mais ayant totalement échoué, fournissant même

au capitalisme une base, un contre-modèle parfait à réaliser.

Enfin, soulignons que les guerres (d’Indochine [1946 1954],

d’Algérie [1954 1962], du Vietnam [1963 1975], et celles

socialistes de Cuba [1956 1959], etc.) seront autant d’incubateurs

nourrissant l’activisme des jeunes, peu disposés à combattre des

peuples qu’ils estiment.

Ainsi,

les avant-gardes auront à concilier ces disciplines, les avancées

scientifiques, les modèles des sociétés primitives y compris le

néo-primitivisme hippy, et leur mise en pratique politique sur les

plans urbain et architectural en considérant la mobilité et le

nomadisme comme étant des clés pour parvenir à contrer l’ancrage

au sol des massives constructions fonctionnelles et l’immobilisme

aussi bien moral qu’intellectuel des architectes. Mais, comment

concilier l’inconciliable, la statique de l’architecture et la

mobilité, et le nomadisme ? L’utopie, bien sûr, mais aussi, et

c’est nouveau, les contre-utopies seront mises à l’épreuve pour

imaginer et construire une nouvelle société, et pour les

propositions les plus radicales et généreuses, elles promettent non

pas une architecture mobile mais une liberté totale de déplacement

- et de stationnement - de l’Homme ou de tribus nomades sur de

nouveaux territoires ; à l’image du nomadisme tzigane, mais

ultra-technologisé.

L’influence Tzigane

Sabine Weiss

Porte de Vanves, Paris

1952

La

seconde guerre mondiale allait bouleverser le monde nomade, en 1940,

un décret interdit aux « nomades » de circuler sur l’ensemble du

territoire, une assignation à résidence dans la ville où il se

trouve, d’autres (environ 6000) seront internés dans des camps,

synonyme, pour beaucoup, de déportation vers les camps de

concentration nazis. En France, la vie quotidienne dans les camps

révèle des conditions de logement et d’hygiène déplorables :

les Tziganes ne souffrent pas seulement de la faim et du froid, ils y

meurent.

Aussi

incroyable que cela puisse paraître, le racisme d’État persista

bien après la fin des hostilités : le gouvernement provisoire de la

République décida de libérer les camps tziganes bien après la

Paix retrouvée, certes en améliorant leur quotidien, et prolongea

l’interdiction de quitter la commune où ils doivent demeurer,

assignés à résidence (certes, dans le chaos de l’après guerre,

cette mesure sera peu appliquée) ; en 1946 les derniers Tziganes

internés retrouvent leur liberté. Puis, comme si le génocide

n’avait jamais existé (il n'y avait pas de Rroms au procès de

Nuremberg), les mesures liberticides de l’avant-guerre,

c’est-à-dire entravant leurs droits de pouvoir circuler et de

stationner sans contrainte, seront reconduites : jusqu’en 1970, le

« livret ou carnet de circulation » se substituant alors au «

carnet anthropométrique » institué en 1912, sera toujours en

vigueur.

Cependant,

et paradoxalement, en 1949, l’État prend la mesure du problème «

tzigane » en créant une commission interministérielle d'étude des

questions intéressant les populations d'origine nomade, par le

ministre de la Santé publique et de la population et par le ministre

de l'Intérieur. Elle s’éteindra après 1968. Après son premier

rapport, les ministres concernés définissaient la nouvelle

politique :

« A la politique de répression et d'interdiction jusqu'ici admise à l'égard des populations d'origine nomade : tsigane, romanichelle, gitane, etc., doit être substituée une politique plus compréhensive tendant à la fois à permettre leur développement humain normal et à faire disparaître pour les populations au milieu desquelles elles vivent les inconvénients parfois graves inhérents à leur présence ».

Parmi

les recommandations souhaitées, citons :

« Ces mesures seront très diverses. Elles varieront essentiellement suivant les régions et suivant les habitudes des populations. Il faudra néanmoins partout :

1) assurer aux nomades, par les moyens les plus variés, des lieux de stationnement sains pour l'été et l'hiver, les stationnements d'hiver surtout devant être équipés au point de vue sanitaire ;

2) leur fournir l'aide d'assistantes sociales spécialisées relevant d'organismes publics ou privés ;

3) leur procurer un travail régulier leur permettant de vivre normalement ;

4) leur donner une instruction générale minima (tous ne savent pas lire) et une certaine formation professionnelle.»

Lucien Clergue

Draga en robe à pois, Les Saintes-Maries-de-la-Mer

1957

Jean Dieuzaide

La Gitane du Sacro Monte Grenade

1953

Robert Doisneau

Maline, gitane de Montreuil

1950

Préfets

et gendarmes, policiers et garde champêtres ne semblent avoir été

inspirés par les recommandations de leurs ministres, qui

continuèrent sans relâche à persécuter administrativement les

nomades - tziganes ou non -, sous la pression des maires, peu

sensibles, ou plutôt peu sensibilisés par les plus hautes

autorités, à leurs conditions de vie, suivant en cela la vox populi

de leurs électeurs. Mais l’on observe au sortir de cette guerre,

alors que les restrictions sont importantes, une forme de solidarité

envers ceux et celles de toutes origines ayant souffert des malheurs

de la guerre d’une manière ou d’une autre, un élan de

compassion de la bourgeoisie (des bienfaiteurs, des grands

fonctionnaires, etc.) et de la classe moyenne (en particulier les

assistant-e-s sociales, les étudiants, etc.), compassion appuyée et

peut-être emmenée par l’Église, dont les représentants, les

premiers, iront au secours des Tziganes, tout en profitant de leur

détresse pour mieux les capter, les convertir ; et pour y parvenir

catholiques et protestants - et plus particulièrement du

pentecôtisme - se livrèrent à une véritable bataille. Ainsi

peut-on lire, dans la revue protestante Vie & Lumières n° 6

datée de 1962 :

« Il est donc surprenant que les autorités catholiques qui ont les postes-clés du point de vue social aient fait si peu pour l’amélioration du sort des gitans en tant d’années écoulées. […] Il est évident que devant l’ampleur du mouvement de réveil évangélique [protestant] parmi les tziganes, il y a un effort redoublé de la part du catholicisme pour conserver dans la religion romaine les Tziganes, soit en exploitant la superstition par la multiplication de pèlerinage aux Saints et aux Saintes, tel l’exemple de l’institution du pèlerinage Tzigane à Lourdes, soit en accomplissant des efforts sur le plan social pour attirer vers les prêtres la sympathie gitane, ou encore pour avoir une meilleure emprise sur les gitans fréquentant les institutions ou groupés en des ‘camps’ ou ‘bidonvilles’. »

L’humanisme

tsiganophile se développe. C’est en 1949 qu’est créée

l’Association des Etudes Tsiganes, qui édita à partir de 1955 un

bulletin intitulé « Etudes Tsiganes », association – active

encore aujourd’hui- qui contribua grandement à :

« faire mieux connaître, dans le grand public, les questions tsiganes, éveiller l'intérêt et la curiosité autour d'elles, dissiper les préjugés injustes, nés généralement de l'ignorance, et finalement créer un courant de sympathie qui permette aux Tsiganes de prendre leur place, au grand jour et dignement, dans la communauté humaine. » (Etudes Tsiganes), avril 1955.

Lucien Clergue

Jeune gitan portant la statue de sainte Sara

Les Saintes Maries de la mer

1959

Naissent

ou se développent les associations de Tziganes eux-mêmes, laissant

dire au spécialiste de la chose, Jean-Pierre Liégeois que c’est

la naissance d'un « pouvoir tzigane » en lien avec les «Tsiganologues » qui forment un champ spécialisé dans leurs

disciplines respectives. Sociologie, ethnologie, histoire des

Tsiganes connaissent leur essor au sein de la tsiganologie. Se

multiplient les premières études sociologiques, historiques,

anthropologiques, et autres travaux et écrits relatifs au monde

tzigane [4]. A partir des années 60 sous l'impulsion d'associations

œuvrant en faveur des Gens du voyage, se développent des aides et

des formes de solidarités entre Gadjo et communautés Tziganes,

perçues comme formant une minorité ethnique qu’il convient de

dé-stigmatiser, à l’image des USA connaissant des mouvements de

solidarité avec les Noirs, les « Chicanos » et les peuplades

indiennes.

Depuis

longtemps, les artistes d’origine Tzigane portent dans le monde

leur culture, avec notamment la reconnaissance internationale du

guitariste manouche Django Reinhardt (1910 1953), suivi du guitariste

Manitas de Plata (1921 2014), etc. ; le guitariste Yul Brynner (1920

1985), dont la mère est gitane, se produira en France, et devenu

célèbre acteur, il consacra son temps à plaider pour la cause

tzigane. Mais c’est aussi la reconnaissance d’autres talents, en

exemple, des cirques de la riche famille tzigane Bouglione (dont le

cirque d’hiver à Paris acquis en 1934), et ceux plus modestes

sillonnant le pays.

Marcelle Vallet

Cirque Kostich

1960

Sans

doute, assiste-t-on, en ce début des années 1960 à une nouvelle

mode gitane, voire une gitanophilie qui atteint toutes les

disciplines de l’art. Rares sont les photographes célèbres, ou en

voie de l’être, de cette époque n’ayant pas pris dans leurs

objectifs une scène de la vie quotidienne ou une Gitane. Les films

s’enchaînent également [5]. En 1961, dans la bande dessinée Les

Bijoux de la Castafiore, Hergé met en scène une troupe de Tziganes

obligée par la police de s’installer « comme ça au milieu

d’immondices » selon Haddock, et victimes des préjugés auxquels

ne cèdent pas Tintin et le capitaine Haddock les invitent à venir

camper dans leur parc du château de Moulinsart, au grand regret de

son domestique, Nestor ("Ces bohémiens, c'est tout vauriens,

chapardeurs et compagnie !"), du chef des gendarmes ("Moi,

je vous aurai mis en garde. Il ne faudra vous en prendre qu'à

vous-même s'ils vous amènent des ennuis") et même d'un jeune

Rom ("Je les déteste, ces gadjé ! Ils font semblant de nous

aider, et dans le fond de leur coeur, ils nous méprisent"). En

1969, Astérix et Obélix rencontrent une troupe de Tziganes

accueillante et dansante, dans Asterix en Hispanie.

L’écrivain

Jean-Paul Clébert, fils de la bourgeoisie, préféra après la

guerre, une vie d’errance à Paris, en compagnie de chiffonniers,

de Gitans, d’amateurs de vin rouge et de prostituées, les

«derniers arpenteurs et flânocheurs du trottoir», vie de bohème

rapportée dans un livre (mal) intitulé Paris insolite (1952), qui

connût un véritable succès et commercial et critique. Peut-être

ses déambulations dans un Paris défoncé par la misère, cet «

immense caravansérail des désespoirs et des miracles quotidiens »

ont-elles précédées ou initiées les propres dérives urbaines des

Lettristes. En 1961, il publie Les Tziganes ; suivi d’un autre

ouvrage intitulé Tziganes et Gitans édité en 1974 (réédité en

2011) illustré par les photographies de Hans Silvester.

Jan Joors

Espagne

1971

Un

autre ouvrage, plus subtil, paraît en 1967, de l’artiste belge Yan

Yoors, intitulé Tsiganes. Sur la route avec les Rom Lovara. Un récit

autobiographique entre récit d’aventures, vie quotidienne, et

anthropologie de la culture tzigane. Le jeune Yan Yoors, fils de

bonne famille d’artistes, prend en 1934 la route des grands chemins

avec une troupe de tziganes, et pendant plusieurs années alternera

les voyages et de brefs séjours en hiver au sein de la maisonnée

familiale, à la périphérie d'Anvers. Après plusieurs voyages et

mois passés avec la troupe, il est intégré et adopté par la

communauté. L'expérience de Yoors était unique en ce sens que les

Gajo, ou les étrangers, étaient et sont très rarement assimilés

dans une communauté. A ce point intégré, alors qu’il étudie la

sculpture à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers en 1939, que

le père de sa famille adoptive décide de le marier à une jeune

tzigane. Profond témoignage d’amitié que refusera Yan Yoors,

estimant que ces liens sacrés rendaient difficile le retour probable

à sa vie de Gajo. Mais l’histoire ne se termine pas ici, car

résistant durant la guerre, Yoors, comme Jean-Paul Clébert en

France, est chargé de coordonner les efforts avec les groupes de

tziganes, prédisposés à la clandestinité, et à fournir de

discrets et redoutables officiers de renseignement (il publiera en

1992, La croisée des chemins : la guerre secrète des Tsiganes :

1940-1944). Par la suite, il s’engagera dans un travail de

photographes auprès de nombreuses communautés tziganes du monde

entier. En 1967, ainsi, Yoors - et d’autres d’ailleurs -, pose un

regard autre sur le monde tzigane, et dévoile la réalité d’une

culture cachée :

« Les Tsiganes ont préservé leur unité culturelle en plaçant entre eux et les autres peuples une série d’écrans qui les font souvent apparaître le contraire de ce qu’ils sont. »

L’épais

mystère qui les enveloppe est volontaire, pour se dissimuler et

esquiver de possibles persécutions, y compris après l’holocauste

:

«

Ils n’attendent rien d’un monde auquel ils n’appartiennent pas

et fuient sans cesse une Nuit des longs couteaux qui revient

toujours. »

Puis

:

« L’État – qui a tendance à confondre transhumance et vagabondage – ne manque jamais de déceler dans leurs agissements l’expression d’une dangereuse “pulsion libertaire” et délègue systématiquement ses gendarmes en guise d’ambassade. »

Jan Joors

Italie

Jan Joors

Italie

Jan Joors

Yougoslavie

1961

Jan Joors

Saintes-Maries France

1971

CULTURE RROM et AVANT-GARDE

Le Corbusier

L'architecture est toujours l'ultime réalisation d'une évolution mentale et artistique ; elle est la matérialisation d'un stade économique. L'architecture est le dernier point de réalisation de toute tentative artistique parce que créer une architecture signifie construire une ambiance et fixer un mode de vie. (Asger Jorn, « Une architecture de la vie »).

En

1936, le jeune peintre danois Asger Jorn (né Asger Oluf Jorgensen)

se rend à Paris pour étudier au sein de l’Atelier de l'Art

Contemporain dirigé par le célèbre peintre Fernand Léger,

rejoignant la grande communauté d’artistes et d’architectes

scandinaves établis dans la capitale. Aux écoles d'art

traditionnelles, Jorn préfère être l'apprenti du maître avec qui

il partage des affinités politiques communistes ainsi qu'une vive

attirance pour l'art dit populaire, sur son rôle social éducatif.

En 1937, Fernand Léger élabore, avec la collaboration de Jorn, une

peinture murale pour le Palais de la Découverte de Paris. Le

Corbusier les invitent à travailler sur un projet de fresque pour le

Pavillon des Temps Nouveaux de l'Exposition Universelle de Paris,

sous la direction de Charlotte Perriand (proche alors du parti

communiste qui en cours démissionnera de l'atelier de Le Corbusier).

Plusieurs artistes de générations différentes, tels qu'Henri

Laurens et Sébastian Roberto Matta Echauren, sont également conviés

à cette grande collaboration. Cet événement s'ouvre dans

l'enthousiasme et la confusion du Front Populaire, et le pacifisme

est de mise ; si dans le pavillon de Le Corbusier, une fresque

appelle à « Des canons, des munitions, non merci, des logis svp »,

dans le pavillon espagnol, le tableau Guernica de Picasso maudit la

guerre et les nazis.

Le

Pavillon des Temps Nouveaux se présentait sous la forme d'une

immense tente, ainsi décrite par Le Corbusier :

« Créer, organiser et construire un pavillon qui démontre par 1600 m² de documents (à fabriquer de toutes pièces) les possibilités de l'urbanisme moderne : "Essai de musée d'éducation populaire". Ce pavillon considérable (15.000 m²) sera en toile, simplement, murs et toiture. Une toiture de 1200 m² cousue d'une pièce et déroulée en une fois.C'est une construction téméraire, souple, en câbles et fins pylônes d’acier.» (Extrait de Le Corbusier, Oeuvre complète, volume 3).

Ce

pavillon de toiles tendues aux couleurs vives était destiné à être

nomade, démonté et transporté dans les différentes villes de

France, constituant une exposition ambulante d'éducation populaire,

intelligible à tous qui présentait les nouvelles possibilités de

l'architecture et de l'urbanisme au moyen de photo-montages, de

maquettes et de dioramas à grande échelle :

« éclairer et éduquer la population, lui faire comprendre les causes véritables de tout son mal (…) ».

Un

choix architectural qui a valu d'âpres critiques de ses confrères

et du jury de l’exposition, considérant que Le Corbusier n'avait

pas conçu un « véritable » bâtiment digne de la modernité. Au

contraire, le jeune Jorn admire l'aspect nomade et « primitif » de

cette non-architecture. Il insiste sur l'importance de la couleur et

des fresques qui, selon lui, créait une véritable synesthésie

sensorielle, une fusion empathique entre le spectateur et son

environnement ; allant jusqu'à dire de cette « oeuvre d'art totale

», cette « tente la plus grande du monde » :

« cette architecture indigne est pourtant la seule architecture authentique de nos jours ».

« Le Pavillon des Temps Nouveaux, la misère des crédits : un temple en bâche ! On pourrait tenter de lui donner la splendeur par la couleur : le pourpre du mur de fond exaltée par l'or du plafond, l'espace crée par la paroi verte et la paroi latérale. Le sol, d'un humble gravier, faisait belle plage d'ocre jaune. Le choix de ces couleurs violentes, puissantes, grossières même, représentait une certaine témérité. Résultat : un coup de massue sur le visiteur, un saisissement. (...) Dans cet orchestre, dont les cuivres, les cymbales, les timbales, les tambours menaient grand jeu, intervint la gamme des autres instruments (violons, bois et harpes) : la modulation intense des grandes peintures murales, la plastique polychrome de Laurens, le martèlement des panneaux d'écritures sur fonds de couleurs diverses, les tapis marocains des plans de villes des CIAM, les traits incisifs des épures techniques de l'urbanisme, les camaïeux somptueux des photos : un plein orchestre. » (« Ansigt til ansigt » [Face à Face]. A5. Meningsblad for unge arkitekter, janvier-février 1944).

Asger Jorn

Mais

Asger Jorn malgré son admiration pour cette réalisation, dont il

témoigne à son retour en Scandinavie dans plusieurs revues d’art

et d’architecture, s’éloignera progressivement du «

fonctionnalisme ». Il ne partagera ni les visions modernistes des

édifices de Le Corbusier, qui impliquent pour ses usagers et

habitants un mode de vie contraignant, ni même le « rôle »

assigné à la peinture, ou l’asservissement de l’art par

l’architecture :

« Les architectes se sont mépris dans leur analyse des besoins des êtres humains sur la position et la signification de l’art. […] L’art est une forme de vie […]. L’architecture est le cadre sur lequel on bâtit nos vies, mais les arts sont le cadre vivant autour de la vie elle-même ».

Asger Jorn & Pierre Wemaëre

Amitié

1938

Jorn

lors de son séjour parisien sera également en contact avec les

surréalistes grâce à son proche ami peintre Roberto Matta, qui a

participé à l’aventure du Pavillon des Temps Nouveaux, et, comme

Jorn, s’intéresse aux questions artistico-architecturales, qui se

manifeste dans sa production picturale et dans ses quelques écrits

poético-théoriques. Matta publie son premier texte surréaliste en

1938 dans la revue Minotaure intitulé « Mathématique sensible -

architecture du temps », rédigé à la demande d'André Breton, qui

propose une critique de l'austérité rationaliste de Le Corbusier et

des architectes modernistes, une approche innovatrice pour cette

revue. À l'opposé de la vision « idéaliste » de la nature et du

corps en tant que modèles pour des calculs géométriques, Matta

oppose plus qu’une architecture, l’être humain, les variations

multiples de la sensorialité et de l'émotivité humaine ; sans pour

autant refuser les prodigieuses possibilités offertes par la

technique et la science modernes afin de les mettre au service d'une

architecture « sensitive » répondant aux désirs pulsionnels de

l'homme.

Les

recherches menées par Roberto Matta constituent sans doute un apport

suffisamment novateur pour qu’aussitôt André Breton, alerté par

Dalí, associe le jeune Chilien à l’« Exposition internationale

du surréalisme » de la galerie des Beaux-Arts. « Il s’agit »,

propose Matta,

« de découvrir la manière de passer entre les rages qui se déplacent dans de tendres parallèles, des angles mous et épais ou sous des ondulations velues au travers desquelles se retiennent bien des frayeurs […]. Il nous faut des murs comme des draps mouillés qui se déforment et épousent nos peurs psychologiques ».

Jorn

aura été sans doute sensible à l'Exposition Internationale du

Surréalisme tenue à la Galerie Beaux-Arts en 1938 ; c’est en

cette même année que paraît le manifeste « Pour un art

révolutionnaire indépendant » signé par André Breton et Diego

Rivera et peut-être coécrit avec Léon Trotsky. Selon Jorn, les

surréalistes donnaient des perspectives bien différentes :

« Où les architectes disent soleil, ils disent obscurité, où ils disent place, on répond labyrinthe, impraticable, caverne. Si on dit plan, ils disent hasard. Si on parle de rentabilité, ils exigent l'inutile. (...) Nous voulons simplement souligner que c'est un domaine intéressant pour l'avenir quel qu'il soit. » Jorn, « Face à Face » (1944), dans Discours aux pingouins et autres écrits.

Au

tracé régulateur, à la froide géométrie égayés par quelques

couleurs brutales, à l’ordre donc, Jorn oppose la dissymétrie et

le chaos, dans les formes, les matières et les couleurs, comme

présentés au sein du Pavillon :

« Je trouve qu'une maison ne doit pas être une machine à habiter, mais une machine à choquer, à impressionner, une machine d'expression humaine et universelle. »

En

1948, Asger Jorn met en pratique ses idées contre-fonctionnalistes

pour une première fois lors de sa participation à la brève

aventure Cobra (1948 1951). Dès l'origine, les membres de ce groupe

informel né après la Seconde Guerre Mondiale cherchent à renouer,

en réponse au réalisme-socialiste et au néo-constructivisme, avec

les sources vives de l'imagination et de la créativité, et ce de

manière transdisciplinaire. Ce projet s'accompagne aussi du désir

d'inventer une nouvelle façon d'habiter poétiquement le monde ; et

les artistes Cobra se passionnent pour l'art et l'architecture

populaires, voir régionalistes, en vertu de sa « valeur

psychologique, sensible, mythique (qui) fut soigneusement ignorée »

selon André Tamm. (« L'art populaire allemand dans ses rapports à

l'art expérimental » Cobra, n° 6, avr. 1950).

Dans

le premier numéro de la revue Cobra paru en décembre 1948,

l'architecte Michel Colle publie « Vers une architecture symbolique

» dans lequel il offre une critique acerbe des « machines à

habiter » de Le Corbusier. Face à « l'architecture de cauchemars »

des fonctionnalistes, « aussi appauvrissante au point de vue

psychique et intellectuel que le sont au point de vue physique et

psychologique les contraintes matérielles supportées aujourd'hui »,

Colle propose d'inventer une « architecture de rêve ». Il propose

une architecture fantaisiste, qui serait la synthèse de tous les

arts afin de s'émanciper du joug fonctionnaliste de deux façons :

en créant des surfaces polychromes et en jouant avec les

potentialités stylistiques et expressives du béton armé.

L’aventure

CoBrA se termine en 1951, époque où Asger Jorn pratique au le «

nomadisme chronique » selon Laurent Gervereau (« Jorn, iconologue,

iconoclaste » dans La Planète Jorn, catalogue d'exposition, 2002).

Il voyage en Afrique du Nord et en Europe ; puis s'installe en 1954

à Albisola, un village sur la côte de la Ligurie au nord de

l'Italie, haut lieu de la céramique, qu’il pratique dans une verve

artistico-artisanale.

Il

est le co-fondateur en 1953 du Mouvement International du Bauhaus

Imaginiste (MIBI) ; là encore, et comme l’avait été le premier

et défunt Bauhaus de la République de Weimar, les artistes «

libres » s’invitent à des incursions dans divers domaines

artistiques, peinture, sculpture, céramique, architecture, etc. Il

s'agit de réconcilier l'art, la science et la technique comme

activités symboliques, un projet qu'il approfondira avec ses essais.

Grâce à son aura et à son réseau conséquent de relations et

d’amitiés, un grand nombre d’artistes, plasticiens, écrivains,

etc., de l’Europe entière rejoindra – de manière informelle -

le Mouvement, dont Roberto Matta, Pierre Alechinsky, le peintre

italien Enrico Baj, l’architecte designer italien Ettore Sottsass

Jr., Karel Appel, Corneille, Sergio Dangelo, Lucio Fontana, Emilio

Scanavino, Edouard Jaguer, Roland Giguère et Theodor Koenig, etc.

L’on

décide d'organiser une série d'actions collectives autonomes qui

débute avec l’Incontro Internazionale délia Ceramica («

Rencontres Internationales de la Céramique ») d'Albisola en 1954,

une exposition publique en plein air qui se veut un « champ

d'expérience » qui permettra de tisser des liens avec la population

et les artisans locaux et ainsi de propager la nouvelle esthétique

contre-fonctionnaliste. Exposition qui sera présentée à la

prestigieuse dixième Triennale de Milano qui se tient durant

l'automne 1954 ; sans grand succès. L’occasion pour Jorn de

l’écriture d’un pamphlet contre le fonctionnalisme (bien

représenté à Turin):

« L'aspect esthétique d'une chose, c'est son extérieur, sa communication directe ou son effet immédiat sur nos sens, sans compter avec son utilité ou sa valeur structurelle. C'est son don d'attirer notre attention, d'éveiller notre curiosité et notre intelligence, de nous choquer et de nous surprendre. » (« Contre le Fonctionnalisme » (30 oct. 1954) dans Pour la forme).

Ce

projet se prolonge avec le « Congrès des Artistes Libres d'Alba »

en 1956 et culmine avec la conférence de Coscio d'Aroscia en 1957

qui voit la fusion du M.I.B.I. à l’Internationale Lettriste et au

Comité Psychogêographique de Londres afin de former

l’Internationale Situationniste.

La bohème parisienne

Ed Van der Elsken

Paris

Love on the Left Bank

1954

A

Paris, pendant ce temps, la bohème intellectuelle s’agite ; les

membres de l’Internationale Lettriste pratiquent en simultané les

premières dérives s’intéressant à la ville, à peine touchée

encore par les grandes opérations de rénovation urbaine, et la

beuverie (selon Debord, « Chacun buvait quotidiennement plus de

verres qu’un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée

d’une grève sauvage», In girum), décrite dans le livre magistral

de la lettriste Michèle Bernstein, Tous les chevaux du roi (1960).

Une nouvelle bohème intellectuelle et marginale refusant le travail

– Ne travaillez jamais est tagué sur un mur en 1953 par Guy Debord

- « à la recherche de nouveaux rapports humains » selon Bernstein.

Plus

que d’architecture, ils s’occupent d’urbanisme ; l’éphémère

lettriste Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov), peintre, écrivain et

psychogéographe, les y engage avec son Formulaire pour un urbanisme

nouveau, texte écrit en 1952-1953 et dont une version, établie par

Guy Debord, paraît en 1958 dans le premier numéro de la revue

Internationale Situationniste avec cette présentation :

« L’Internationale lettriste avait adopté en octobre 1953 ce rapport de Gilles Ivain sur l’urbanisme, qui constitua un élément décisif de la nouvelle orientation prise alors par l’avant-garde expérimentale. Le présent texte a été établi à partir de deux états successifs du manuscrit, comportant de légères différences de formulation, conservés dans les archives de l’I.L., puis devenus les pièces numéro 103 et numéro 108 des Archives Situationnistes. »

Ed Van der Elsken

Paris

Love on the Left Bank

1954

Le Congrès des Artistes Libres d'Alba

Dans

les salles souterraines d'un couvent du XVIIe siècle à Alba en

Italie du nord, y travaillait Pinot Gallizio un peintre autodidacte,

venu à la peinture à plus de cinquante ans, un ancien pharmacien,

chimiste à ses heures et conseiller municipal de la gauche. En août

1955, il rencontra à Albisola, haut lieu de la céramique en Italie

du nord, Asger Jorn, propriétaire d’une maison-jardin ainsi

décrite par Guy Debord :

« Ce qui est peint et ce qui est sculpté, les escaliers jamais égaux entre les dénivellations du sol, les arbres, les éléments rajoutés, une citerne, de la vigne, les plus diverses sortes de débris toujours bienvenus, tous jetés là dans un parfait désordre, composent un des paysages les plus compliqués que l’on puisse parcourir dans une fraction d’hectare et, finalement, l’un des mieux unifiés. Tout y trouve sa place sans peine. » (« De l'architecture sauvage », 1972, dans Jorn, Le jardin d'Albisola, Edizioni d'Arte Fratelli Pozzo, Torino, 1974. Ce texte a été écrit en septembre 1972 après le séjour en mai d’Alice et Guy Debord chez Nanna et Asger Jorn à Albisola).

Pinot

Gallizio, nouveau membre du MIBI, proposa ainsi à Asger Jorn

d’utiliser son atelier comme lieu pour un congrès prévu en 1956.

Y participent notamment les lettristes Mohamed Dahou, Gil J. Wolman

et Michèle Bernstein. Chaque membre ou invité représentant un

mouvement étaient tenus d’aborder un thème particulier sur les

relations souhaitables entre art, architecture et société. Jorn

présenta à l’auditoire quelques considérations à propos du

terme « avant-garde », qui à cette époque était encore attribué

aux fonctionnalistes, qui pour célébrer l’inauguration de

l’immeuble d’habitations de Le Corbusier, à Marseille (la Cité

Radieuse), avaient organisé un « Festival de l’avant-garde ».

Jorn, au contraire, le revendiquait comme « le seul terme pouvant

s’appliquer à notre mouvement », car,

« Il y a deux conditions pour qu’un mouvement soit appelé mouvement d’avant-garde. D’abord, il faut qu’il se trouve isolé et sans appui des forces établies, abandonné à une lutte apparemment impossible et inutile. […] Il faut ensuite que la lutte de ce groupe soit d’une importance essentielle pour les forces au nom desquelles il lutte (dans notre cas, la société humaine et l’évolution artistique) et que la position gagnée soit plus tard confirmée par une évolution générale.»

Le

discours d'Ettore Sottsass jr. abordait « l'architecture chromatique

», une alternative à l'architecture rationaliste, dont les édifices

ne sont rien d'autres que des squelettes silencieux, dont la pureté

cache la pauvreté et la limite d'une société entière. Guy Debord,

retenu à Paris par les autorités militaires, ne put s’y rendre,

mais en tant que délégué, le cinéaste, plasticien et écrivain

Gil Joseph Wolman lira sa déclaration au nom de l’Internationale

lettriste, dont voici des extraits :

« Un urbanisme unitaire — la synthèse, s’annexant arts et techniques, que nous réclamons — devra être édifié en fonction de certaines valeurs nouvelles de la vie, qu’il s’agit dès à présent de distinguer et de répandre. [...]L’urbanisme expérimental que nous devons entreprendre doit déjà se situer dans cette direction. Il faut, écrit Asger Jorn, à la fin de son essai Imagine e forma, ‘découvrir de nouvelles jungles chaotiques par des expériences inutiles ou insensées’. Et Marcel Mariën, dans le numéro 8 des Lèvres nues, annonce : ‘Au béton précontraint, l’on verra se substituer la rue tortueuse, le chemin creux, l’impasse. Le terrain vague fera l’objet d’études toutes particulières, et l’on instituera par exemple des concours destinés à la désignation des meilleurs projets’. […] Nous ne devons pas nous opposer à ce que cet urbanisme soit qualifié de baroque, au moins dans ses premiers essais, puisqu’il sera entièrement tourné vers la vie, et opposé au classicisme fonctionnaliste. Mais il ne saurait demeurer baroque. Il dominera la vieille contradiction baroque-classique. L’urbanisme unitaire doit devenir, par tous les moyens, le cadre et l’occasion de jeux passionnants. »

Le

cadre théorique et d’actions pour les futurs situationnistes est

ainsi donné : ce sera la ville. Comme l’affirmera Guy Debord :

« On sait que les situationnistes, pour commencer, voulaient au moins construire des villes, l’environnement qui conviendrait au déploiement illimité de passions nouvelles. Mais naturellement ce n’était pas facile ; de sorte que nous nous sommes trouvés obligés de faire beaucoup plus. Et tout au long de ce chemin plusieurs projets partiels ont dû être abandonnés, un bon nombre de nos excellentes capacités n’ont pas été employées, comme c’est le cas, combien plus absolument et plus tristement, pour des centaines de millions de nos contemporains. » (« De l'architecture sauvage », 1972, dans Jorn, Le jardin d'Albisola).

Ils

firent ainsi ce compte rendu :

« LA PLATE-FORME D’ALBA

[…] La résolution finale du Congrès traduisit un accord profond, sous forme d’une déclaration en six points proclamant la « nécessité d’une construction intégrale du cadre de la vie par un urbanisme unitaire qui doit utiliser l’ensemble des arts et des techniques modernes » ; le « caractère périmé d’avance de toute rénovation apportée à un art dans ses limites traditionnelles » ; la « reconnaissance d’une interdépendance essentielle entre l’urbanisme unitaire et un style de vie à venir... » qu’il faut situer « dans la perspective d’une liberté réelle plus grande et d’une plus grande domination de la nature » ; enfin l’« unité d’action entre les signataires sur ce programme... » (le sixième point énumérant en outre les diverses modalités d’un soutien réciproque). » (POTLATCH. Bulletin d’information de l’Internationale lettriste. N° 27 – 2 novembre 1956)

Parmi

les artistes invités au congrès, se distingue le peintre

néerlandais Constant Anton Nieuwenhuys, co-fondateur du mouvement

CoBrA, encore brouillé avec son ami d’antan Jorn. Ce séjour pour

Constant est un moment important à plusieurs égards, là où

s’effectue la pleine transition de la peinture sculpture vers

l'architecture puis vers l’urbanisme, la première rencontre avec

les Lettristes férus d’urbanisme unitaire, et la culture tzigane.

Car en effet, l’une des principales préoccupations sociales – et

politique - de l’hôte peintre Pinot Gallizio, était de défendre

les tziganes qui campaient aux abords de la cité ; Alba était

depuis toujours un ancien carrefour des caravanes des tziganes allant

et venant de France. Population mal acceptée par la population, le

conseil municipal prit la décision de les expulser et de leur

interdire le droit d’installation. Gallizio proposa alors de leur

offrir la possibilité d’établir leur camp sur une de ses

propriétés. Ainsi, dans cette petite ville piémontaise allaient se

côtoyer un moment, art politique de différents mouvements

artistiques et culture tzigane.

Constant Nieuwenhuys

Constant

Nieuwenhuys visita le camp tzigane avec Gallizio bien connu et

apprécié des tziganes dont il parle la langue - Guy Debord le

surnommait « il principe zingaro », le prince gitan. Constant a pu

certainement les surprendre car il jouait, sans être un virtuose, de

la guitare Flamenca. Mais c’est ici que Constant prend réellement

conscience de la culture nomade tzigane, et surtout leurs conditions

de vie. De nombreuses années plus tard, il se souvient comment cette

expérience a initié le projet New Babylon :

« Les Gitans qui s'étaient arrêtés quelque temps dans la petite ville piémontaise d'Alba avaient pris l'habitude de construire leur camp sous une halle qui abritait autrefois le marché du bétail une fois par semaine. Ici, ils allument leurs feux, attachent leurs tentes aux piliers pour se protéger et s'isoler ; abris improvisés avec des boîtes et des tables abandonnées par les commerçants. La nécessité de nettoyer le marché après tous les passages gitans avait conduit la municipalité à interdire son accès. D'un autre côté, on leur avait assigné un morceau d'herbe sur une berge du Tanaro, une petite rivière qui traverse la ville : un recoin des plus misérables. C'est là que je suis allé les voir, en compagnie du peintre Pinot Gallizio, propriétaire de cette terre rude, boueuse et désolée qui leur avait été confiée. Un espace de caravanes qui était clos avec des planches et des bidons d'essence, dont ils avaient fait une clôture, une Cité des Gitans. Ce jour-là, j'ai conçu le projet d'un campement permanent pour les Gitans d'Alba et ce projet est à l'origine de la série de maquettes de la Nouvelle-Babylone […] ; un camp nomade à l'échelle planétaire. »

Projet pour un camp de Tziganes

Le

mode de vie nomade et libre, la propriété commune des biens et le

désir de conserver intactes les valeurs humaines représentent le

point zéro de la liberté créatrice, de l'aventure et de

l'invention qu'ils défendaient. Constant a l'intention d'approfondir

le thème de l'Urbanisme Unitaire proposé par Debord qui semble

offrir un potentiel extraordinaire pour la mise en œuvre du

programme situationniste.

À

son retour d'Alba Constant, sa première création est une sculpture

intitulée Ruimtercircus (Cirque spatial, 1956-1961). Le titre évoque

l'impact que l’artiste a eu avec la culture nomade. Le cirque est

une micro-société ludique qui parcourt le territoire en occupant de

temps en temps les espaces vides des villes sédentaires. C'est une

ville mobile qui s'installe sur le terrain vague de l'urbanisme

fonctionnaliste, montrant une manière différente d'habiter le

monde. Sa première architecture-sculpture concerna le Ontwerp voor

Zigeunerkamp (Projet pour un camp de Tziganes) en 1957. Après une

première proposition abandonnée mettant en scène une rampe courbe

de béton menant à une plate-forme circulaire (faisant penser au

projet de l’architecte Berthold Lubetkin pour la piscine des

pingouins du zoo de Londres), Constant adopte un tout autre concept.

Il n’impose pas aux nomades un type d’urbanité, des choix

architecturaux bien définis ou définitifs contraignant leurs

libertés, ou leur espace, il conçoit au contraire une structure

permanente mais flexible, une sorte de support pour tente géante où

viennent dessous s’agréger les caravanes et roulottes tziganes, un

support qui offre la possibilité aux occupants de l’investir et de

modifier, de transformer son espace par des toiles et autres

parements suspendus, etc.

Il

ne s’agit pas pour Constant – qui est déjà célèbre en Europe

- de concevoir un camp d’urgence, ni même de sédentariser à tel

endroit des groupes par nature nomades, mais en premier lieu de

dénoncer les conditions de vie dramatiques subies par les tziganes

d’Italie et d’Europe : il s’agit bien d’un projet, d’une

contre-proposition établis contre l’inhumanité des lois

liberticides des gouvernements et des arrêtés expulsifs des

municipalités, pour le Droit à la ville des populations nomades, à

une époque où les tziganes sont toujours et encore sous l’emprise

d’une vox populi stigmatisante les désignant comme des brigands.

C’est également une contre-proposition architecturale s’opposant

à l’architecture fonctionnelle, elle aussi considérée inhumaine,

sévissant en Italie et, en l’occurrence, aux Pays-Bas ; deux pays

qui connaissaient alors une crise du logement sans précédent.

Peut-être,

ce projet conçu onze années après la fin de la guerre est-il une

sorte d’hommage aux tziganes victimes des camps de concentration

nazis, en considérant que Pinot Gallizio fut un partisan communiste

et anti-fasciste durant la guerre, et que le peintre Constant s’était

attaqué à ce thème avec sa toile intitulé Concentratiekamp datée

de 1951. Rappelons qu'en 1954, un arrêt de la Cour constitutionnelle

de Karlsruhe avait affirmé que les Tsiganes (Zigeuner) avaient été

déportés comme « asociaux », et non pour des raisons raciales :

une idée partagée par l'écrasante majorité de l'opinion

internationale dans l'après-guerre.

NEW BABYLON

Constant

considérait l'urbanisme unitaire comme l’unique moyen de mettre en

œuvre le dépassement de l'art. C'est dans cette perspective qu'une

phase de travail fructueuse commence avec Guy Debord, dans une

profonde amitié et une influence mutuelle. Constant, après avoir

mis un terme – provisoire -à son activité de peintre – en tant

que tel - est en fait le seul situationniste qui a l'intention de se

lancer et à se consacrer pleinement dans l'expérimentation de

l'urbanisme unitaire, et dans son isolement, seul Debord le soutient.

Asger Jorn s’en désintéresse, qui pourtant avait été un des

premiers artistes peintres à se préoccuper d’architecture.

Résultat, peut-être, des rivalités entre les clans situationnistes

– Lettristes et artistes imaginistes.

Quoiqu’il

en soit, après le projet pour le campement des Gitans d'Alba,

Constant élabore les premières maquettes de sa ville, dénommée

par Debord, New Babylon ; s’élabore le concept de mégastructures

suspendues au-dessus du sol, extensibles à l’infini, représenté,

dans un premier temps, par un quartier. La maquette du secteur jaune

(1958) est présentée dans le 4e numéro de l'Internationale

Situationniste (juin 1960), Constant le décrit comme une

construction métallique dégagée du sol, soutenant des niveaux

superposés, qui

« peut-être considérée comme la base pour un aménagement d’éléments-types, meubles, interchangeables, démontables, favorisant la variation permanente du décor. »

« On peut arriver dans cette partie de la ville soit par voie aérienne, la terrasse offrant des terrains d’atterrissage ; soit au niveau du sol, en voiture ; soit, enfin, par train souterrain – selon les distances à parcourir. Le niveau du sol, coupé dans toutes les directions par des autostrades, est vide de bâtiments, à l’exception des quelques pilotis qui portent la construction, et d’un bâtiment rond, de six étages qui supporte la partie en porte-à-faux de la terrasse. […] Tout le reste est intérieurement communiquant et constitue un grand espace commun, dont il faut retrancher deux bâtiments à la périphérie de la ville qui contiennent des logis. »

Constant

Secteur jaune

1958

Constant

Secteur rouge

1958

Constant

Secteur oriental

1959

L’idée

maîtresse est celle d’une méga-structure évidée, climatisée,

d’une cité linéaire aérienne se déroulant à l’infini,

composée ponctuellement d’équipements et de services, et

sillonnée d’espaces de circulation continue faisant un réseau

labyrinthique empruntés par les New Babyloniens. Ils peuvent ainsi

et sont même invités à construire et déconstruire les espaces

libres laissés à leur disposition, pour y dresser leur campement.

Les modules d'habitation sont parfaitement autonomes de la

mégastructure, constitués de l'assemblage d'éléments mobiles

(parois, sols, escaliers, etc.) légers réutilisables, faciles à

transporter, à monter et démonter. Les multiples combinaisons

possibles des éléments standards ne limitent plus les habitations à

un type, mais à une diversité de solutions. La vie ludique de New

Babylon présuppose de fréquentes transformations de l'intérieur

des secteurs.

Nouvelles technologies

C’est

un projet tout à fait constructible mais utopique car profondément

anti-capitaliste – la propriété privée n’existe plus, la

famille également - et post-révolutionnaire, un projet rendu

possible par une nouvelle société libérée du travail grâce à

l’automatisation et la cybernétique, un nouvel ordre mondial

utilisant les nouvelles techniques et technologies non pas pour

enrichir les uns mais pour offrir au plus grand nombre du temps

libre.

« Nous sommes en train d'inventer des techniques nouvelles; nous examinons les possibilités qu'offrent les villes existantes; nous faisons des maquettes et des plans pour des villes futures. Nous sommes conscients du besoin de nous servir de toutes les inventions techniques, et nous savons que les constructions futures que nous envisageons devront être assez souples pour répondre à une conception dynamique de la vie, créant notre entourage en relation directe avec des modes de comportement en changement incessant.»

L’homme

libéré du travail n’aura plus besoin d'une adresse fixe, il

deviendra nomade, libre de circuler et d’explorer la terre, il aura

à sa disposition tout le temps, et l’espace, à consacrer à la

réalisation de ses désirs, et le labeur se transformera en une

activité créatrice ; l’Homo Faber est éliminé transformé en

Homo Ludens, en homme ludique, décrit par le hollandais Huizinga. La

recherche effrénée du profit capitaliste fera place à l’activité

créative par excellence, le jeu. La Nouvelle-Babylone sera donc une

grande œuvre collective, elle sera le fruit de la créativité des

Néo-Babyloniens, d'une nouvelle société multi-ethnique, nomade,

qui aura à construire, déconstruire et à reconstruire indéfiniment

son propre espace.

« Avant tout, cependant, la diminution du travail nécessaire pour la production, par une automation étendue, créera un besoin de loisirs, une diversité de comportements et un changement de nature de ceux-ci, qui mèneront forcément à une nouvelle conception de l'habitat collectif ayant le maximum d'espace social... » (Constant, Une autre ville pour une autre vie, in Internationale situationniste n°3, décembre 1959).

La

reproduction mécanique a aboli la rareté et délivré le temps de

toute nécessité :

« Ceux qui se méfient de la machine et ceux qui la glorifient montrent la même incapacité de l’utiliser. Le travail machiniste et la production en série offrent des possibilités de création inédites, et ceux qui sauront mettre ces possibilités au service d’une imagination audacieuse seront les créateurs de demain. Les artistes ont pour tâche d’inventer de nouvelles techniques et d’utiliser la lumière, le son, le mouvement, et en général toutes les inventions qui peuvent influencer les ambiances. Sans cela l’intégration de l’art dans la construction de l’habitat humain reste chimérique comme les propositions de Gilles Ivain. » (Constant, in Sur nos moyens et perspectives, Internationale situationniste n°2, décembre 1958).

Constant

s’empare du thème de la communication et envisage ce qui sera plus

tard Internet :

« Le monde fluctuant de secteurs requiert des moyens (un réseau de transmission et de réception) à la fois public et décentralisé. Étant donnée la participation d’un grand nombre de gens dans la transmission et dans la réception d’images et de sons, le perfectionnement des télécommunications devient un facteur important pour le comportement social ludique ».

Constant

et les Situationnistes espéraient, à cette époque encore, des

progrès techniques libérateurs (la peinture industrielle inventée

par Gallizio), sans pour autant renier une nostalgie certaine pour

les temps jadis, celle des communautés nomades précapitalistes,

dont les Gitans offraient l’image rémanente, mais également,

celle toute aussi prégnante d’un Paris, d’une Amsterdam

historiques «assassinés » par les grandes opérations de

rénovation urbaine. Romantisme révolutionnaire ? Debord affirmait

pour sa part, dans une lettre à Lefebvre :

« Si le romantisme peut se caractériser, généralement, par un refus du présent, sa non-existence traditionnelle est un mouvement vers le passé ; et sa variante révolutionnaire une impatience de l’avenir. Ces deux aspects sont en lutte dans tout l’art moderne, mais je crois que le second seul, celui qui se livre à des revendications nouvelles, représente l’importance de cette époque artistique. » Lettre de Guy Debord à Henri Lefebvre datée du 5 mai 1960.

Nomades

Après

une première série de maquettes de quartier, New Babylon prend une

autre dimension spatiale, devient une mégastructure, un ruban

continu aérien se développant sur le territoire, la planète,

parcouru par les nomades urbains, et dès ce moment, le nomadisme

ludique occupera une place plus importante pour les penseurs de

l’Urbanisme Unitaire. Comme l’exprimait Constant, les nomades

peuvent emprunter pour leur déambulation ou leurs voyages plusieurs

flux : au sol, l’automobile et le train, les espaces de circulation

à l’intérieur de la méga-structure, l’avion et l’hélicoptére

sur les vastes toitures terrasses.

« Les terrasses forment un terrain en plein air qui s'étend sur toute surface de la ville, et qui peuvent être des terrains pour les sports, les atterrissages d'avions et d'hélicoptères, et pour l'entretien d'une végétation. Elles seront accessibles partout par des escaliers et des ascenseurs. Les différents étages seront divisés en des espaces voisinants et communiquants, artificiellement conditionnés, qui offriront la possibilité de créer une variation infinie d'ambiances, facilitant la dérive des hahitants, et leurs fréquentes rencontres fortuites. Les ambiances seront régulièrement et consciemment changées, à l'aide de tous ses moyens techniques, par des équipes de créateurs spécialisés, qui seront donc situationnistes de profession.»

« Notre domaine est donc le réseau urbain, expression naturelle d'une créativité collective, capable de comprendre les forces créatrices qui se libèrent avec le déclin d'une culture basée sur l'individualisme.» (Une autre ville pour une autre vie., Internationale Situationniste n°3).

Constant

lie l’Homo Ludens à son idéal de « nomadisme planétaire »,

évoqué ainsi :

« L’urbanisme unitaire est contre la fixation des personnes à tels points d’une ville. Il est le socle d’une civilisation des loisirs et du jeu. On doit noter que dans le carcan du système économique actuel, la technique a été employée à multiplier les pseudo-jeux de la passivité et de l’émiettement social (télévision), alors que les nouvelles formes de participation ludique également rendues possibles sont réglementées par toutes les polices : ainsi, les sans-filistes amateurs, réduits à un boy-scoutisme technicien. » (L’urbanisme unitaire à la fin des années 50, International situationniste n° 3, décembre 1959).

Dans

l’Internationale situationniste n° 3, le texte intitulé Discours

sur la peinture industrielle et sur un art unitaire applicable, Pinot

Gallizio évoquait :

« Le monde sera la scène et le parterre d’une représentation continue. La planète se transformera en un Luna-Park, sans frontières, produisant des émotions et des passions neuves... »

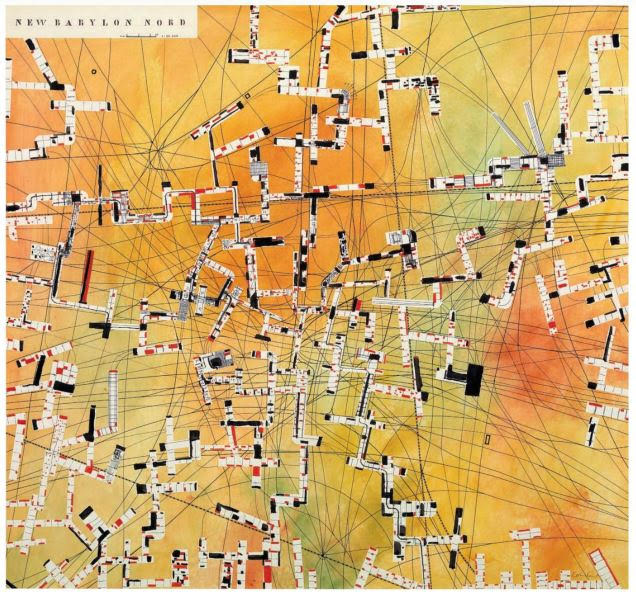

Constant

New Babylon Nord

1958

New Babylon Nord

1958

New

Babylon est une tour de Babel horizontale, qui ne vise pas à

conquérir le ciel mais à envelopper la Terre. La dérive nomade,

anti-architectonique par excellence, se transforme ainsi en

architecture. Idéal inspiré par les flâneries de Baudelaire, les

excursions urbaines de Dada, les déambulations des Surréalistes et

les dérives urbaines des situationnistes, l'errance pour Constant

prend la forme d'une tente nomade géante irriguée par des espaces

de circulation :

« Nous réclamons l'aventure. Ne la trouvant plus sur terre, certains s'en vont la chercher sur la lune. Nous misons d'abord et toujours sur un changement sur terre. Nous nous proposons d'y créer des situations, des situations nouvelles. Nous comptons rompre les lois qui empêchent le développement d'activités affectives dans la vie et la culture. Nous nous trouvons à l'aube d'une ère nouvelle, et nous essayons d'esquisser déjà l'image d'une vie plus heureuse... »

« Contre l'idée d'une ville verte, que la plupart des architectes modernes ont adoptée, nous dressons l'image de la ville couverte, ou le plan des routes et des bâtiments séparés, a fait place à une construction spatiale continue, dégagée du sol, qui comprendra aussi bien des groupes de logements, que des espaces publics (permettant des modifications de destination selon les besoins du moment). Comme toute circulation, au sens fonctionnel, passera en dessous, ou sur les terrasses au-dessus, la rue est supprimée. Le grand nombre de différents espaces traversables dont la ville est composée, forment un espace social compliqué et vaste. Loin d'un retour à la nature, de l'idée de vivre dans un parc, comme jadis les aristocrates solitaires, nous voyons dans de telles constructions immenses la possibilité de vaincre la nature et de soumettre à notre volonté le climat, l'éclairage, les bruits, dans ces différents espaces.» (Constant, Une autre ville pour une autre vie, in Internationale situationniste n°3, décembre 1959).

Constant

New Babylon au-dessus de Séville

1965

Constant

New Babylon au-dessus de Den Haag

1965

New Babylon au-dessus de Den Haag

1965

Sans

horaires à respecter, sans foyer permanent, l'être humain connaîtra

une vie nomade dans un environnement artificiel :

« Les barrières et les frontières disparaissent aussi: la voie est ouverte au brassage des populations, qui par conséquent, en même temps, la disparition des différences raciales, la fusion des populations dans une nouvelle race, la race mondiale des Néo-Babyloniens. ) La nouvelle Babylone ne finit nulle part (étant la terre ronde), ne connaît pas de frontières (il n'y a pas d'économies nationales) ou de collectivité (étant une humanité flottante). Tout endroit est accessible à tous et à tous. La terre entière devient une maison pour ses habitants. La vie est un voyage sans fin...» (Nouvelle Babylone, Haags Gemeentemuseum, 1974)

Après

sa démission de l'IS en 1960, Constant continuera à approfondir et

développer l'urbanisme unitaire pendant une dizaine d’années. Les

modèles deviennent de plus en plus grands, les environnements de

plus en plus labyrinthiques. Une nouvelle période commence - que

Wigley appelle de l'hyperarchitecture : Constant aidé d’assistants,

multiplie les expositions et les conférences, il représente les

Pays-Bas à la Biennale de Venise en 1966 ; et deviendra bientôt

l'une des figures marquantes de l'architecture radicale ; en

Hollande, il fut considéré comme l'artiste révolutionnaire du

mouvement Provo. En 1969, il écrit la révolte du Man Ludens et

commence alors à vider son atelier des maquettes, en donnant la plus

grande partie au Gemeentemuseum de La Haye, qui organise en 1974 la

première grande rétrospective.

Constant

Fiesta Gitana

1964

Fiesta Gitana

1964

Debord

décrira en parallèle en 1959 sa propre version d'une ville nomade,

probablement influencée par la Nouvelle-Babylone. C'est la vision

d'une ville en mouvement et en perpétuelle transformation sur le

territoire comme la maison d'Ivain, mais le projet de Debord naît du

détournement de "deux grandes civilisations architecturales (au

Cambodge et au sud-est du Mexique)" qui Profitant des conditions

climatiques dans lesquelles ils s'étaient développés, ils avaient

créé, à travers un mouvement accéléré d'abandon et de

reconstruction, des « cités mobiles » dans la forêt vierge:

« Les nouveaux quartiers d'une ville semblable pourraient se construire de plus en plus vers l'Ouest, labouré, tandis que l'Orient serait également abandonné à l'invasion de la végétation tropicale, qui crée elle-même des étapes de transition progressive entre la ville moderne et la nature sauvage. Cette ville traqués par la forêt, au-delà de la zone dérive incomparable qui formerait derrière elle, et un mariage avec la nature audacieuse des tentatives de Frank Lloyd Wright, aurait l'avantage d'une mise en scène du vol de temps, dans un espace social condamné au renouveau créatif. » (IS n° 3, p.11).

Dans

un chapitre de La Société du spectacle, il évoque le nomadisme,

correspondant à :

« 127

Le temps cyclique est déjà dominant dans l'expérience des peuples nomades, parce que ce sont les mêmes conditions qui se retrouvent devant eux à tout moment de leur passage : Hegel note que ‘l'errance des nomades est seulement formelle, car elle est limitée à des espaces uniformes’. La société, qui en se fixant localement, donne à l'espace un contenu par l'aménagement de lieux individualisés, se trouve par là même enfermée à l'intérieur de cette localisation. Le retour temporel en des lieux semblables est maintenant le pur retour du temps dans un même lieu, la répétition d'une série de gestes. Le passage du nomadisme pastoral à l'agriculture sédentaire est la fin de la liberté paresseuse et sans contenu, le début du labeur. Le mode de production agraire en général, dominé par le rythme des saisons, est la base du temps cyclique pleinement constitué. L'éternité lui est intérieure : c'est ici-bas le retour du même. Le mythe est la construction unitaire de la pensée qui garantit tout l'ordre cosmique autour de l'ordre que cette société a déjà en fait réalisé dans ses frontières. » (Guy Debord, La société du spectacle, 1968).

Pour

les situationnistes, le mode de vie des Tziganes nomades représentait

bien une situation construite, une sorte de survivance dans le

présent des formes de communautés pré-capitalistes de jadis ;

comme l’avaient été les tribus amérindiennes à qui ils

empruntent d’ailleurs le mot Potlatch, qu’il donne à leur revue,

signifiant un don. Ils appréciaient de la même manière l’errance

vagabonde supposée du poète François Villon ou la forme de

nomadisme des chevaliers du moyen-âge : soient des communautés dont

l’existence est indépendante de l’Etat et de l’accumulation

capitaliste, parce qu’elles leur étaient antérieures comme les

sociétés archaïques ou la chevalerie médiévale, soient parce

qu’elles échappaient intentionnellement à leur emprise, tels les

Tziganes. Ces modes de vie des temps anciens devaient leur fournir

des modèles pour concevoir de nouvelles formes révolutionnaires de

vie, libérées du travail et désaliénées. Cette vision d’un

passé historique ou primitif n’est pas une forme de compensation

illusoire et rétrograde d’un présent aliéné, mais elle

constitue un préalable indispensable pour alimenter la critique

sociale et politique et d’envisager de nouvelles formes

d’existence.

MAI 68

La

grande révolte de 68 est l’occasion pour les architectes et les

étudiants des écoles d’architecture les plus engagés dans

l’ouvrage de démolition de la culture petite-bourgeoise, de

critiquer, certes, les massacres urbains et architecturaux mais aussi

de se confronter au réel et de descendre autant dans les rues que

dans les bidonvilles afin d’apporter une aide aux familles qui y

survivent, en majorité des travailleurs immigrés et nombre de

familles tziganes, dont des « Gitans rapatriés » du Maghreb au

sortir de la guerre d’Algérie, comme au bidonville dit « La

Campagne Fenouil » à Marseille.

Daniel

Guibert, architecte évoquait même dans un entretien:

« La vision architecturale avait été largement relativisée, au bénéfice de l'activisme de rue, au bénéfice de l'activisme d'une reconquête de l'espace généralisé de la société. Là, il n'était plus question d'architecture. L'architecture était à la limite relative, subsidiaire. C'était même un bouche-trou, on n'en avait plus rien à faire. Ce n'était pas ça le bon enjeu. L'enjeu était la reconquête de l'espace social total, sous d'autres formes, selon d'autres régimes.» (Gare à l’urbanisme).

Mais

la « fraternisation » étudiants / habitants des bidonvilles fut

très relative, rencontre impossible par l’irréductible décalage

entre les uns et les autres ; et les groupuscules d’extrême gauche

(souvent maoïstes) s’adressent en particulier aux travailleurs

immigrés, lumpenproletariat venu du Tiers Monde exploité par le

capitalisme occidental. Tout ce désordre et ce tumulte parvinrent à

obliger le gouvernement à quelques concessions : en octobre 1968, le

ministre Albin Chalandon fait paraître un décret qui oblige tous

les organismes d’HLM de la région parisienne à réserver 6,75 %

des logements nouveaux aux familles issues de bidonvilles ; et une

jurisprudence rendue en janvier 1969 fixait un nouveau cadre

juridique réglementant le stationnement des nomades:

« Il est indispensable, écrivait le législateur, que les municipalités contribuent dans toute la mesure du possible à l'installation et à l'équipement de lieux de stationnement offrant aux nomades des conditions de vie décente. »

Groupe Utopie

Urbaniser la lutte des classes

1968

Urbaniser la lutte des classes

1968

Dans

la fièvre de l’après mai 1968, partout en France, des cohortes

d’étudiants, en sociologie, en architecture, en médecine, etc.,

s’organisaient pour tenter de venir en aide aux plus démunis venus

du Tiers Monde ; sur le mode de pensée d’alors, l’autonomie, ils

s’emparaient de la question des bidonvilles, toujours reléguée

aux associations caritatives catholique, mais aussi des foyers de

travailleurs immigrés, autant sur le plan politique que pratique en

les investissant, et des aires de stationnement. La difficile

rencontre de ces deux mondes ne sera guère probante.

Ainsi

à Angoulême en 1969, des adhérents d'une maison des Jeunes et de

la Culture se mobilisaient sur le problème des nomades. Un

court-métrage « Aux portes de la ville », est réalisé présentant

le bidonville où habitent dans la boue de l'hiver et la poussière

estivale, des clochards, des nomades sédentaires et autres

voyageurs. Une association naît avec le scandale obtenu dont

l’objectif était la création d’une aire d’accueil moderne et

confortable, plutôt dédiée aux nomades pauvres ; si les autorités,

dans le cadre d’un plan d’urbanisme de la ville, étaient

conciliante et proposaient effectivement un espace dédié aux

nomades, tel ne fut pas le cas des riverains qui s’y opposèrent,

par des recours en justice et autres procédés infligeant au projet

des années d’incertitude et de retards : ce n’est qu’en 1973,

que le terrain de stationnement, ou centre de séjour des Molines est

ouvert. C’est un beau terrain de 15.000 m² en partie boisé,

proche de la ville et d’un nouveau centre commercial, et centre

social et culturel. L’esprit libertaire des militants se concrétise

par plusieurs aménagements de l’espace : le bureau d'accueil est

un préfabriqué léger, situé de telle sorte qu'il n'obstrue pas

l'entrée. Selon Bernard Provot, un membre de l’association :

« Nous voulions par ce fait, exprimer une idée simple : le contrôle d'identité n'est pas le but premier du centre. Ce contrôle est effectué après les gestes de connaissance réciproque. »

De

la même manière, les voyageurs décidaient d’eux-mêmes où

installer leurs caravanes et roulottes, selon les usages et coutumes

des familles, en cercle fermé, ou bien ouvert tout en longueur, à

l’écart du grand espace central commun ou proche. Ces différentes

configurations possibles étaient cependant adaptées lorsque, par

exemple, un afflux de voyageurs arrivait. Les principales

difficultés apparurent très tôt, de familles décidant

d’abandonner la route, pour s’établir ici de manière

définitive, s’appropriant ainsi des espaces bien délimités,

qu’ils refusaient d’abandonner aux nomades venant ici

temporairement. De même, les dégradations, l’absence de soin, les

dépôts d'ordures témoignaient de l'indifférence de certaines

familles à l'égard des lieux dans lesquels on ne fait que passer.

Bref, malgré de bons sentiments, le centre de séjour de Molines

devenu bidonville est fermé en 1984.

Camping à Vias, France

ARCHITECTURE-S MOBILE-S

L’éphémère est sans doute la vérité de l’habitat futur. Les structures mobiles, variables, rétractables, etc., s’inscrivent dans l’exigence formelle des architectes et dans l’exigence sociale et économique de la modernité. (Jean Baudrillard | Utopie, n°1, 1967).

Tandis

que les années 1960 et 1970 voient un phénomène de sédentarisation

des Tziganes, les Français eux adoptent le style de vie bohémien,

tout du moins pour ceux nombreux qui passent leurs vacances ou leurs

week-end en caravane ; de même, les plus jeunes néo-hippies se

lancent dans des aventures plus lointaines les emmenant, notamment,

en Inde, pays d’origine des Roms – nous y reviendrons.

La

mobilité est une préoccupation majeure pour les architectes de

l’avant-garde futuriste ou prospectiviste ; l’architecture

mobile, une de ses composantes mêle ainsi une vision du monde

passéiste - le retour à la nature contre la grande ville - et des

technologies « high tech », dans lesquels une large place est faite

aux équipements, en phase avec les plus récentes innovations dans

le domaine de la

domotique,

de la robotisation et de la miniaturisation ; voire même, en

préfigurant le réseau internet. Selon Eve Roy :

« La réflexion sur la potentielle mobilité de l’architecture conduit beaucoup de jeunes architectes à se regrouper sous forme de groupes de travail ou d’associations, afin de donner plus d’impact et d’ampleur au message qu’ils entendent transmettre : l’architecture de demain sera libérée de son caractère statique et inamovible, elle sera plus légère, plus flexible, en un mot, l’architecture sera mobile ou ne sera pas. Ces groupes adoptent des noms explicites, exprimant à eux seuls les programmes de recherche qui y sont menés. En France, par exemple, le Groupe d’Etude d’Architecture Mobile (GEAM) est créé par Yona Friedman dès 1958, le Groupe International d’Architecture Prospective (GIAP) naît à l’initiative du critique Michel Ragon en 1965 et l’association Habitat Évolutif voit le jour en 1971. Ces réflexions croisées sont représentatives d’un intérêt européen voire mondial pour la question de la mobilité : aux Etats-Unis, on évoque la tradition pionnière pour expliquer les expériences menées durant les années 1960 par des groupes d’architectes anticonformistes (Ant Farm) ; au Japon, c’est l’argument du manque de place qui est avancé pour commenter les projets de capsules d’habitations (Kisho Kurokawa). Mais qu’en est-il de l’Europe ? Les changements technologiques et sociaux justifient-ils ces recherches ? Croyait-on alors réellement que l’habitat futur serait – en partie ou totalement – mobile ? Et quelles sont les raisons de l’absence d’aboutissement de la grande majorité de ces projets innovants ?»

L’architecture

mobile se décline en plusieurs concepts :

. L’Habitat mobile : les caravanes tractées et autres habitacles automobiles fournissent un modèle ou un support. Cela peut être également, dans un concept plus audacieux, des capsules habitables autonomes sur le modèle de la station spatiale Apollo ;

Jean-Louis Lotiron et Pernette Perriand-Barsac

Caravane Fleur

1967-68

La structure de la caravane est gonflable par un compresseur relié à la

batterie de la voiture. Dépliée et gonflée, elle passe d’un volume de 6

m3 à 74,40 m3. (Frac Centre).

. L’Habitat transportable concerne généralement un élément unique, un module, une cellule équipée déplaçable – par camion ou hélicoptère, etc. - et repositionnable, qui ne constitue pas un habitat complet, mais qui peut être agrégé à d’autres. A ce concept s’ajoute souvent celui de la modularité ou flexibilité. C’est le cas des Cabines hôtelières mobiles inventées par l’architecte Ionel Schein en 1956, ou La Maison tout en plastiques. Ce type concerne également les structures gonflables.

Dallegret & Banham

Un-house Transportable standard-of-living package

The Environment Bubble

1965

. La Ville en mouvement : modèle utopique ou contre-utopique peu développé qui adapte la mobilité à une ville entière susceptible de s’auto-déplacer, ou de se liquéfier.

A

ces types d’architecture dite mobile, s’agrège l’Homme mobile

ou Nomade, sur le principe de la fantastique utopie

urbano-architecturale de Constant, New Babylon, qui invitée dans

plusieurs musées d’Europe, expliquée par de nombreuses

conférences du maître, deviendra un modèle pour les avant-gardes

architecturales ; comme d’ailleurs, le projet de Ville spatiale de

l’architecte Yona Friedman. L’architecture mobile prendra son

essor, mais de manière générale, les jeunes architectes la

cantonnent exclusivement aux nomades, aux êtres. L'architecture

mobile est donc l’habitat décidé par l'habitant à travers des

infrastructures non déterminées et non déterminantes. En 1958,

Friedman publie L'Architecture mobile. La mobilité n’est pas celle

du bâtiment, mais celle de l'usager auquel une liberté nouvelle est

donnée. Il définissait ainsi son concept :

« Mobilité : Les transformations sociales et celles du mode de vie quotidien sont imprévisibles pour une durée comparable à celle des bâtiments habituels. Les bâtiments et les villes nouvelles doivent être facilement ajustables suivant la volonté de la société à venir qui les utilisera : ils doivent permettre toute transformation, sans impliquer la démolition totale. C'est le principe de la mobilité, terme que j'ai choisi après beaucoup d'hésitation et faute d'avoir trouvé un qualificatif plus exact.