Gravure Piranesi | 1756

« Si ces Prisons longtemps relativement négligées attirent comme elles le font l'attention du public moderne, ce n'est peut-être pas seulement, comme l'a écrit Aldous Huxley, parce que ce chef-d'oeuvre de contrepoint architectural préfigure certaines conceptions de l'art abstrait, c'est surtout parce que ce monde factice, et pourtant sinistrement réel, claustrophobique, et pourtant mégalomane, n'est pas sans nous rappeler celui où l'humanité moderne s'enferme chaque jour davantage, et dont nous commençons à reconnaître les mortels dangers. »

Marguerite Yourcenar

Le cerveau noir de Piranèse

1959

Nulle trace de cellules dans les Prisons de l'architecte, graveur, Giovanni Battista Piranesi, mais un espace qui nous rappelle l'inhumanité moderne pour Yourcenar, ou un espace infini qui « représente celui de l'existence humaine », selon Manfredo Tafuri. Nées et ignorées [I] au siècle des Lumières, Tafuri estime que ces Prisons expriment les contradictions et l'angoisse de la culture bourgeoise [II], qu'elle tente de compenser par un mécanisme idéologique capable de les réduire provisoirement, et de combler l'abîme entre ses propres impératifs moraux et l'univers de la Nécessité. Selon Tafuri "la phénoménologie de l'angoisse bourgeoise se situe entièrement dans la libre contemplation du destin", et ajoute-t-il, ce besoin de compensation idéologique a cessé peu à peu d'être fonctionnel.

Ainsi, la formation intellectuelle de l'architecte "éclairé" comme idéologue et thérapeute du "social", plus que de la forme, dont l'apogée se situe à l'époque de la République de Weimar et de Le Corbusier, héritier des Lumières, prend fin avec la post-modernité. Il était dès lors logique que les Prisons infernales et autres gravures de Piranesi resurgissent au sein des courants post-modernes de l'intelligentsia architecturale mondialisée, mais au contraire des siècles précédents, pour sinon justifier, mais exalter, sublimer, exacerber les chaos du monde d'aujourd'hui, et approuver - avec cynisme, hypocrisie, ferveur ou silencieusement - l'oeuvre destructrice d'un nouvel âge du capitalisme, auquel il ne serait question de résister, et d'opposer une quelconque alternative.

MANFREDO TAFURI

PIRANESI

Extrait de :

Progetto e Utopia, Architettura e Sviluppo capitalisco

Ed. Laterza 1973

Idéologiquement, l'assimilation de la ville à un objet naturel est une sublimation des théories physiocratiques. Phénomène assimilable à un processus « naturel », non historique parce que universel, la ville (au lieu d'être lue comme une structure qui, à travers ses propres mécanismes d'accumulation détermine la transformation des processus d'exploitation du sol, des revenus agricoles et des rentes foncières) se trouve placée hors de toute possibilité d'analyse structurelle. Dans un premier temps, le « naturalisme » formel a pur fonction idéologique de rendre nécessaire et objectifs les processus enclenchés par la bourgeoisie pré-révolutionnaire ; et dans un second temps, de consolider les conquêtes réalisées, en les préservant de toute transformation ultérieure.

Ce naturalisme remplit également une fonction spécifique, en permettant à l'activité artistique de jouer un rôle idéologique au sens strict du terme. Au moment précis où l'économie bourgeoise commence à découvrir et à fonder ses propres catégories d'acion et d'entendement, donnant aux « valeurs » des contenus directement mesurables à l'aide des paramètres dictés par les méthodes de production et d'échange, la crise des anciens systèmes de « valeurs » est immédiatement occultée par l'apparition de sublimations nouvelles, que la référence ç l'universalité de la Nature permet justement de faire passer pour objectives. C'est pourquoi Raison et Nature doivent désormais se confondre. Le rationalisme des Lumières ne peut assumer seul l'entière responsabilité des opérations qu'il est en train d'accomplir ; il lui faut absolument éviter d'être directement confronté avec ses propres prémisses.

Cette opération de couverture idéologique s'appuie évidemment, pendant tout le 18e siècle et les premières décennies du 19e, sur les contradictions de l'ancien régime*. Le capitalisme urbain en formation se heurte déjà aux anciennes structures économiques basées sur l'exploitation pré-capitaliste du sol. Les théoriciens de la ville se gardent bien de faire apparaître cette contradiction ; ils la masquent ou mieux, la résolvent, annulant la Ville en l'immergeant dans la Nature et en n'en considérant que les aspects superstructurels.

Le naturalisme urbain, l'intégration du Pittoresque dans la ville et dans l'architecture, la valorisation du paysage dans l'idéologie de l'art, ont pour but de nier la dichotomie désormais évidente entre la réalité urbaine et la campagne, de faire croire qu'il n'y a pas de différence entre la valorisation de la nature et la valorisation de la ville, machine productrice de nouvelles formes d'accumulation économique. C'est là un naturalisme autrement persuasif que le naturalisme déclamatoire et arcadien de la culture du 17e siècle.

Précisons que dans un premier temps, l'abstraction voulue des théories urbaines des Lumières vise à détruire les schèmes d'engendrement et de développement urbain de la ville baroque ; et dans un second temps, plutôt qu'à déterminer, la formation de modèles globaux de développement. C'est ainsi que la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755, opération d'une ampleur et d'une audace sans précédents, fut conduite par le marquis de Pombal dans un climat totalement empirique, sans souci d'abstractions théoriques [1].

Contrairement à l'orientation générale du criticisme des Lumières, la culture architecturale, au 18e siècle, est avant tout destructrice. Et cela s'explique. Ne disposant pas d'une base assez solide de techniques de production adaptées aux conditions nouvelles de l'idéologie bourgeoise, l'architecture est obligée d'organiser son travail d'autocritique dans deux directions :

a) En exaltant dans un but polémique tout ce qui peut être porteur d'une signification anti-européenne. La « fragmentation » piranésienne est une conséquence de la découverte de cette nouvelle science bourgeoise qu'est la critique historique ; mais paradoxalement, elle est aussi critique de la critique. La mode des références à l'architecture gothique, chinoise, hindoue et le naturalisme romantique des jardins paysagers où l'on enfouit par amusement – mais sans intention ironique – des pavillons exotiques et des fausses ruines, s'accorde parfaitement à l'atmosphère des Lettres Persannes de Montesquieu, de L'Ingénu de Voltaire, ou à l'anti-occidentalisme caustique de Leibnitz. En confrontant les mythes européens avec tout ce qui peut, en les contestant, renforcer leur validité, le rationalisme et le criticisme des Lumières se radicalisent. Le jardin anglais consacre l'annulation de la perspective historique. Le but de l'accumulation de petits temples, de pavillons, de grottes où les témoignages les plus disparates de l'histoire semblent s'être donné rendez-vous, n'est pas l'évasion par la féerie. Le « pittoresque » de Brown, de Kent, des Wood, ou l' « horrible » de Lequeu posent plutôt une question ; ils utilisent les instruments d'une architecture qui a déjà renoncé à former des « objets » pour devenir une technique d'organisation de matériaux pré-formés, qui ne peuvent être vérifiés que de l'extérieur de l'architecture. Avec le détachement caractéristique des grands critiques des Lumières, ils commencent l'autopsie systématique et fatale de l'architecture et de ses conventions.

b) En mettant en parenthèses son propre rôle formel dans la ville, l'architecture propose une alternative aux perspectives nihilistes qui se devinent aisément derrière les fantasmagories hallucinées d'un Lequeu, d'un Bélanger ou d'un Piranèse. Pour éviter de se détruire elle-même l'architecture renonce à jouer un rôle symbolique au sens traditionnel et découvre sa vocation scientifique.

Elle peut devenir un instrument d'équilibre social ; mais elle devra affronter alors le problème des types : ce que feront Durand et Dubut. Elle peut aussi devenir une science des sensations : Ledoux et surtout Camus de Mézières travailleront dans cette direction. On retrouve ici les thèmes violemment juxtaposés par Piranèse, typologie et architecture parlante qui pendant tout le 19e siècle, ne feront qu'accentuer la crise interne de la culture architecturale, au lieu de déboucher sur des solutions.

Désormais l'architecture tolère que son propre « faire » devienne politique. Et c'est comme agents politiques que les architectes sont chargés d'inventer constamment des solutions innovantes qui soient généralisables à tous les niveaux des opérations. Le eôle de l'idéologie devient alors déterminant. Il est donc essentiel de définir avec précision la dimension utopique attribuée par les historiens modernes aux ouvrages d'architecture du siècle des Lumières, et d'en comprendre la signification réelle. En fait, le 18e siècle européen ne propose rien en architecture rien d'irréalisable ; et l'on chercherait en vain, dans toutes les théories des philosophes de l'architecture, l'utopie sociale qui donnerait un sens à un réformisme urbain prôné uniquement au niveau formel.

L'introduction de Quatremère de Quincy au mot Architecture dans l'Encyclopédie méthodique est un chef d'oeuvre de réalisme, malgré les termes abstrait qu'il emploie :

« Entre tous les arts, ces enfants du plaisir et de la nécessité, que l'homme s'est associés pour l'aider à supporter les peines de la vie et à transmettre sa mémoire aux générations futures, on ne saurait nier que l'architecture ne doit tenir un rang des plus distingués. À ne l'envisager que sous le point de l'utilité, elle l'emporte sur tous les arts. Elle entretient la salubrité dans les villes, elle veille à la santé des hommes, elle assure leurs propriétés, elle ne travaille que pour la sûreté, le repos, et le bon ordre de la vie civile. » [2]

Le réalisme des Lumières n'est même pas démenti par les rêves de gigantisme architectural de Boulée ou des pensionnaires de l'Académie. Si on lit ces projets pour ce qu'ils sont, l'exaltation dimensionnelle, la pureté géométrique, l’ostentation de valeurs primitives qui s'y retrouvent constamment prennent une signification concrète. Ce ne sont pas des rêves irréalisables, mais des modèles expérimentaux pour une nouvelle méthode d'engendrement du projet.

Le procès suivi par les architectes des Lumières, du symbolisme débridé de Ledoux et de Lequeu à la géométrie silencieuse des typologies de Durand, est la conséquence de la fonction idéologique nouvelle qu'assume l'architecture. Celle-ci, pour devenir partie intégrante des structures de la ville bourgeoise, doit prendre une autre dimension et se dissoudre dans l'uniformité que garantissent les typologies préétablies. Mais cette dissolution n'est pas sans conséquences. Ce que Laugier n'avait fait qu'entrevoir en théorie, Piranèse le poussera jusqu'au bout dans son évocation ambiguë de l'Iconographia Campi Martii. Il s'agit d'un véritable monument graphique qui marque l'ouverture du baroque tardif aux idéologues révolutionnaires, et dont le Parere sull'Architectura est le témoignage écrit le plus rigoureux. [3]

Dans le Campo Marzio, Piranèse ne respecte plus le principe de variété du baroque tardif. L'antiquité romaine n'est plus seulement une valeur de référence, lourde de nostalgies idéologiques et d'attentes révolutionnaires, mais aussi un mythe à questionner. Les formes dérivées du classicisme y sont traitées comme de purs fragments, des symboles dénaturés, lambeaux hallucinés d'un « ordre » en décomposition.

L'ordre dans le détail n'aboutit donc pas au simple « tumulte dans l'ensemble », mais à une monstrueuse prolifération de symboles privés de signification. La forêt piranésienne, comme l'atmosphère sadique des Prisons, montre que si « le sommeil de la raison engendre des monstres » [4], la « veille de la raison », même si elle vise au sublime, peut aussi produire le difforme.

On peut donner au criticisme du Campo Marzio piranésien, une valeur prophétique. Comme si l'avant-garde architecturale des Lumières avait entrevu grâce à lui, dans un mélange d'affliction et de grandiloquence, le danger imminent qui menace l'organicité de la forme : la crise de l'idéal de totalité et d'universalité est désormais ouverte. L'architecture peut encore s'efforcer de maintenir une intégrité qui la préserve de la dissolution totale, mais l'assemblage des fragments architecturaux dans l'espace urbain qui les absorbe irrémédiablement et les prive de toute autonomie rend cet effort inutile. On peut toujours vouloir les agencer en configurations articulées et composites dans la ville, rien n'y change.

L'Iconographia Campi Martii est la représentation épique de la bataille engagée par l'architecture contre elle-même : la typologie s'y affirme comme une instance d'ordre supérieure mais à la disposition des types singuliers aboutit à la destruction du concept même de typologie ; l'histoire est bien évoquée comme « valeur » immanente mais, paradoxalement, le refus de la réalité archéologique exprime un doute sur sa capacité à exprimer des valeurs civiques ; la primauté semble y être donnée à l'invention formelle, mais la répétition obsédante de ces inventions transforme l'organisme urbain tout entier en une gigantesque « machine inutile ».

La rationalité découvre sa propre irrationalité. Dans son désir de résoudre toutes les contradictions internes du « raisonnement » architectural, Piranèse utilise la technique du choc. Les fragments architecturaux se heurtent les uns aux autres, indifférents même à se heurter ; ils s'accumulent, démontrant l'inutilité de l'effort d'invention mis en œuvre pour définir la forme.

La ville demeure une inconnue. Personne ne peut se tromper sur la véritable nature du Campo Marzio : une recherche expérimentale déguisée en mascarade archéologique. Mais la ville reste une inconnue, et l'acte d'engendrement du projet n'est pas capable de définir les constantes d'un nouvel ordre. On ne peut tirer qu'un seul axiome de ce bricolage* colossal : le rationnel et l’irrationnel doivent cesser de s'exclure l'un l'autre. Piranèse ne dispose pas des instruments qui lui permettraient de traduire formellement la dialectique des contradictions : il doit se contenter d'exposer dans un langage emphatique le problème désormais essentiel de l'équilibre des contraires, équilibre dont la ville est par excellence le lieu, et sans lequel le concept même d'architecture serait détruit.

Dans le Campo Marzio de Piranèse, la lutte entre l'architecture et la ville, entre les instances d'ordre et le règne de l'informel, prend des accents d'épopée. La « dialectique de la Raison » s'y exprime avec une force, une tension d'idée si violente qu'elle ne fut pas perçue comme telle par les contemporains. Comme les excès de la littérature libertine du 18e siècle (mais avec des aspects différents) l'excès piranésien, justement parce qu'il est excès, révèle une vérité que les développements ultérieurs de l'urbanisme et de l'architecture des Lumières s'empresseront d'occulter.

Et pourtant, cette découverte de la contradiction comme planche du salut d'une culture condamnée – selon une expression de Piranèse – à construire à partir de matériaux dégradés, trouve dans l'oeuvre de Piranèse lui-même une utilisation éloquente. Non tant dans le bricolage formel des images architecturales éclectiques contenues dans le Parere (où la contradiction est même résorbée, posée en termes différents, rendue inoffensive), que dans les deux versions des Prisons.

Piranèse y montre – surtout dans l'édition de 1760 – les conséquences de la « perte » annoncée dans le Campo Marzio. La crise de l'ordo, de la forme, du concept classique de Stimmung prend une connotation « sociale ». Dans les Prisons, la destruction du concept d'espace s'accompagne d'une allusion symbolique aux conditions sociales nouvelles qui apparaissent au moment même où vont s'accomplir des transformations radicales à l'intérieur des sociétés européennes : la « romanité » piranésienne s'inscrit toujours dans une perspective européenne. Dans les gravures, l'espace de la contrainte – la prison – est un espace infini. C'est le « centre » de cet espace qui est détruit : à l'écroulement des anciennes valeurs, de l'ancien ordre, correspond la « totalité » du désordre. La raison* qui opère cette destruction, ressentie par Piranèse comme inévitable, produit l'irrationalité. Mais justement parce qu'il est infini, l'espace des Prisons représente celui de l'existence humaine. Les scènes hermétiques inscrites dans le réseau de ces compositions « impossibles » le disent clairement. Les Prisons montrent la condition existentielle nouvelle de la collectivité, à la fois libérée et condamnée par sa propre rationalité. Piranèse ne traduit pas en image une critique réactionnaire des promesses sociales des Lumières ; il annonce clairement ce que deviendra une société libérée des anciennes valeurs et des contraintes qu'elles imposaient.

Plus rien n'est possible désormais que l'aliénation générale, volontaire et collective. La contrainte est la nouvelle loi ; il est absurde de la discuter : toutes résistance à cette loi implicite se paie par la torture. Dans la scène de torture de la planche II des Prisons, la silhouette de l'homme supplicié est celle d'un être supra-humain, autour duquel se presse une foule indistincte. Dans une société totalement aliénée, le libertin ne peut plus s'évader, et son « héroïsme » est condamné avec l'indifférence par le graveur lui-même [5].

Avec Piranèse,l'expérience de l'angoisse apparaît pour la première fois sous sa forme moderne : une angoisse engendrée par l'anonymat du sujet et le « silence des choses ». Pour Piranèse, ce silence correspond au « silence du signe ». les images et les formes – après l'éclipse du Rococo mise en scène dans les quatre caprices vers 1744 – ne sont plus que des signes vides : c'est ce qu'indique la sphère absolue de l'autel du Priorato.

Mais un univers de signes vides est le lieu du désordre total. Ce qui est, dans l'oeuvre de Piranèse, une anticipation angoissée, est le seul système nouveau possible ; le négatif piranésien ne reparaîtra qu'épisodiquement dans les recherches architecturales des Lumières, comme l'affleurement soudain d'un complexe de culpabilité refoulé. Au moment où la ville commence à assumer (vers la moitié du 18e siècle) les fonctions de représentation nouvelles dans le cadre de l'économie de la nation (même si la révolution dans le rapport structurel ville/campagne n'a lieu que beaucoup plus tard), le concept qui sous-tend une grande partie de l'urbanisme de cette époque se fonde sur l’ambiguïté et le désordre inhérent à la ville.

Manfredo Tafuri

Progetto e Utopia, Architettura e Sviluppo capitalisco

Ed. Laterza 1973

Projet et Utopie

De l'avant-garde à la Métropole

Ed. Bordas | 1979

Après la défaite des héritiers des penseurs des Lumières (les architectes avant-gardistes de la modernité de l'entre-deux guerres, qu'il s'agisse de Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, etc.), les jeunes architectes « radicaux » des années 1968, (opposés au classicisme, à l'académisme, à l'historicisme autant qu'à la modernité architecturale) renoncent à s'inscrire dans le réel pour se replier, selon Tafuri « sur le second pôle de la dialectique ordre/chaos proposée par la culture bourgeoise, dans la récupération du chaos et dans la sublimation du désordre. » Mais, jeunes architectes proches de la Nouvelle Gauche, leurs contre-utopies, leurs utopies « négatives », sont encore imprégnées d'une critique acerbe de la société capitaliste urbaine, qui sanctionne les « compromis » politiques entre les pseudo-contestataires et les conservateurs, sans pour autant répondre aux questions posées par les Lumières.

L'architecte anglais R. Herron, du groupe Archigram, pour le projet Urban Renewal, incrustait dans une gravure de Piranèse représentant une ruine, une capsule de survie, le Living Pod imaginée par l'architecte David Greene, directement inspirée des recherches des capsules lunaires Apollo de la NASA. Un habitat de survie mobile, au confort minimum permettant à l'Homme de vivre et de se déplacer dans un environnement extra-terrestre, le chaos d'un monde apocalyptique, ou post-atomique (c'est le temps, faut-il le souligner de la guerre Froide, la guerre du Vietnam, après la tragédie des villes martyrs du Japon et de l'Allemagne, etc.), un monde que l'on ne tente plus d'éradiquer, de contrarier, de remodeler, et surtout, d'affronter, mais un monde hostile où l'on tente de survivre, que l'on contemple à l'abri d'une capsule protectrice, si possible, sous l'effet d'hallucinogènes et sur fond sonore pink-floydien.

Ce retour à l'historicisme urbano-architectural parvenait à contourner les critiques post-modernes, les accusant d'être une arrière-garde rétrograde, en arguant les qualités de sociabilité, d' « urbanité » inhérentes aux villes moyen-âgeuses, pré-industrielles, et leurs « qualités », leurs cadres de vie, évoquant même au passage la mixité sociale, synonyme de justice spatiale. Ce retour au passé, à l'histoire des formes, des typologies architecturales impliquait le refus de l'ordonnancement des choses imposés par la modernité, et dans une opposition parfaite, mécanique, prônait le désordre et le bricolage urbain, la complexité, la composition mineure anti-cartésienne, etc., et exigeait à présent une approche sculpturale en architecture, le collage, le vernaculaire, le pittoresque, etc. Tous évoquaient un passé plus rassurant que ne l'était la modernité urbaine et architecturale.

Aldo Rossi

Léon Krier

Le salut contre une telle régression intellectuelle, et, l’apocalypse vinrent des architectes de la post-modernité, directement influencés par les architectes radicaux des années précédentes, qui évoqueront également le grand maître Piranèse, mais cette fois-ci, pour justifier et sublimer le chaos urbano-architectural post-moderne, et, si l'on admet la thèse de Manfredo Tafuri, l'architecte Rem Koolhaas serait, en définitive, dans la ligne idéologique des architectes bourgeois conservateurs des Lumières. Et sur les déblais idéologiques, les certitudes de la Nouvelle Gauche européenne, la pensée de Rem Koolhaas s'approprie à la fois les théories du capitalisme libéral-libertaire devenu hégémonique, et la justifie par la grande rhétorique des années 1980, d'une impossibilité d'alternatives au système capitaliste :

« Et il y a d’autres explications. D’abord le fait que le cadre intellectuel, le vocabulaire, les valeurs et les références les plus intimes de nos professions sont très anciens, souvent bimillénaires. Ils sont impropres à saisir les événements qui se déroulent, cette accélération des choses qui fait que toute action qui prétendrait régulariser le développement urbain selon des critères esthétiques, sociaux ou éthiques est vouée à l’échec. Aucune activité de composition formelle, aucune ambition de composition urbaine ne tient le choc face à une telle accélération des phénomènes, alors que tant de changements interviennent dans un temps raccourci. C’est donc l’ensemble des valeurs anciennes, devenu inopérant et contre-productif, qui ne fonctionne plus et qui, aujourd’hui, paralyse ceux qui doivent penser la ville. Un peu comme si nous, professionnels, étions programmés pour freiner tout ce qui arrive et dont nous savons bien que le triomphe est inéluctable. Notre culture d’architectes se hérisse et nous dresse face à ces nouveaux paysages des mégalopoles mondiales, notamment asiatiques. Nous n’y voyons que laideur, abandon et échec, et nous en souffrons. Echec formel, échec fonctionnel, échec du social, échec dans le sentiment même de notre incapacité à maîtriser les processus, échec de cohérence, échec dans la qualité propre de chacune des constructions, échec partout. Nos métiers ne savent comment se consoler des ambitions perdues. »

D'une certaine manière, la pensée de Rem Koolhaas s'approprie indirectement les conclusions de Engels et de Marx, pour qui, les problèmes de l'habitat et au-delà des villes, sont inséparables d'une critique globale de la société capitaliste, que seule, la Révolution prolétaire est en mesure de résoudre... Il est parfaitement inutile et dérisoire d'imaginer la ville "libérée" de demain. D'ailleurs, sur la base de cette rhétorique, nombre d'anciens architectes « révolutionnaires », et jadis farouches ennemis déclarés de Koolhaas, adopteront dans un premier temps la voie du pragmatisme et du consensus socialistes sous l'ère des présidences de Mitterrand, puis celle du capitalisme libéral-libertaire. Manfredo Tafuri, lui-même, après la défaite d'une décennie de luttes (1968-78) se replia, avec toute l'amertume de la défaite, dans un silence politique aussi remarquable que pouvait l'être sa critique sans concessions de l'architecture et de l'urbanisme capitalistes.

Le projet de concours présenté par OMA en 1989, celui de la Bibliothèque nationale de France (Très Grande Bibliothèque) à Paris, est l'une des plus parfaites illustrations de la référence piranésienne : un ensemble d'objets hétérogènes suspendus dans un espace vide, plus important en volume, enveloppés dans un cube parfait, servant de cadre rigoureux, tel le cadre d'une gravure du 18e siècle, au chaos des formes. La référence aux Prisons de Giovanni Battista Piranesi est ici manifeste, et le talent de Rem Koolhaas – à l'époque, cet « incroyable » projet était prodigieusement novateur et, sans aucun doute, méritait-il d'être désigné lauréat – répondait avec brio au génie de Piranesi.

La dernière illustration est la maquette du projet sans l'enveloppe extérieure | Nota bene : ces images sont celles que nous offre Koolhaas sur son site OMA.

Vue axonométrique sans l'enveloppe extérieure.

Koolhaas, urbaniste en chef commandité par Lille pour l'ambitieux programme d'urbanisme EuraLille, préconisait à un point névralgique de son projet, un « espace piranésien », un cratère à ciel ouvert où devait s'exprimer la thématique des « flux », l'interconnexion dans l'espace tridimensionnel, et visuelle, de la nouvelle gare TGV, de la station de métro, des automobiles, des parkings et des piétons, laissant transparaître le quartier. Dans un entretien avec le critique F. Chaslin, Koolhaas expliquait ainsi ce concept :

« Nous avons développé le thème du circulatoire parce que nous étions dans une zone de voiries et de réseaux, avec déjà, latente, une incroyable présence de cette esthétique du circulatoire, généralement tenue pour négative bien qu'elle si elle fasse fonctionner la ville. C'est une contradiction caractéristique de l’Europe contemporaine : nous dépendons de ces systèmes de réseaux, ils nous sont indispensables et pourtant nous les détestons, sans évidemment être à même de leur opposer la moindre alternative. Notre volonté était justement de rendre un statut, y compris un statut esthétique, à ce qui était considéré comme terrible et devant être caché. Nous voulions tenter de l’intensifier, de façon à ce que naisse peut-être une manière de terribilità dans le genre du sublime. »

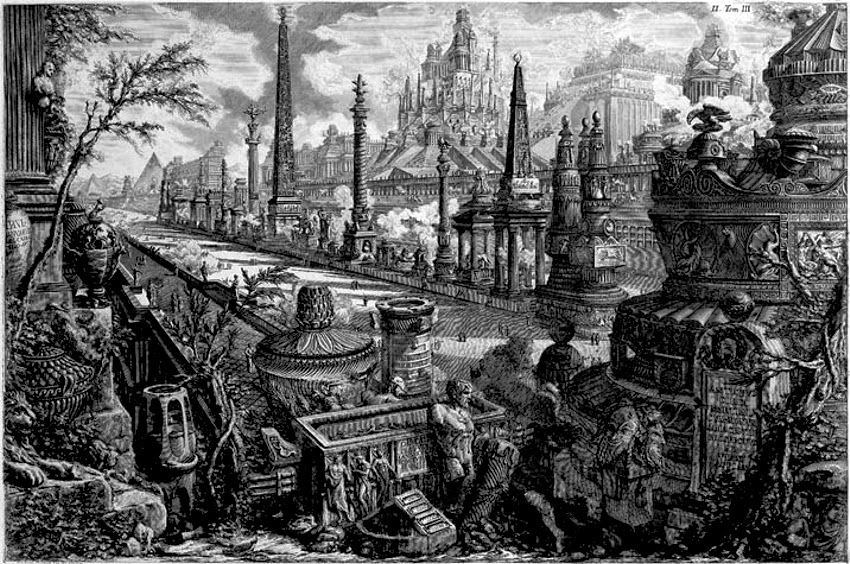

Deux gravures de Piranèse, peu connues, datées de 1756, retiennent notre attention, car elles évoquent, prophétisent magistralement la dérive de l'architecture spectaculaire de notre temps : celle de l'ancien cirque Maxime avec ses monuments proches, et plus particulièrement la Via Appia (frontispice du second volume des séries Antichita Romane), grande route antique reliant Rome à Brindisi sur la côte sud adriatique. Une vue imaginaire, un véritable Wunderkammer, car Piranèse concentre dans un même espace perspectif, une sélection des plus grands monuments, mausolées, temples, colonnes, piédestaux, sculptures, etc., érigés tout le long de la Via Appia. Cette vue imaginaire est une terribilita prophétique rencontrée aujourd'hui à Las Vegas le long du Strip (le boulevard), et mieux encore, le long du waterfront à Dubaï, qui fait, justement, l'objet d'une étude commanditée à Rem Koolhaas par les autorités des Emirats Arabes Unis.

Piranesi : le cirque maxime antique et ses monuments proches

Piranesi : Via Appia imaginaire

Rem Koolhaas : collage de monuments modernes existants sur fond de désert

Rem Koolhaas | waterfront Dubaï

Un régime classé autoritaire selon l'indice de démocratie évalué par l'impartial institut The Economist Group, une dictature venant à la 150e position sur 167 (place occupée par la Corée du Nord) ; Dubaï, l'icône mondiale du nouveau post-capitalisme, c'est-à-dire de l'esclavagisme moderne, est l'un des Paradis Infernaux selon Mike Davis : « peut-être l'exemple le plus remarquable et le plus sinistre ». Aucun âge des lumières n'a ici, encore éclairé les esprits, si ce n'est, la "fronde" des femmes n'ayant d'autres droits que de procréer. En cela, l'immoralité de Koolhaas [Dubaï serait un formidable "laboratoire d'idées", rien de moins], et de Jean Nouvel, et des architectes se réclamant du libéralisme acceptant de collaborer avec les dictatures du Moyen-Orient (comme de l'Asie et de la Russie à nouveau tsariste), les légitimise, les rende moins odieuses, moins vulnérables ou imperméables à la critique internationale. Leur cynisme dissimule - à peine, dans une sorte de camouflage idéologique, et perpétue, l'un des fondements de l'éthique bourgeoise - celle anti-progressiste la plus "sombre" -, née au siècle des Lumières : l'acceptation stoïque selon Tafuri du destin :

« Plus rien n'est possible désormais que l'aliénation générale, volontaire et collective. La contrainte est la nouvelle loi ; il est absurde de la discuter : toute résistance à cette loi implicite se paie par la torture. »

NOTES

[I] Le premier album des Prisons, ou, pour traduire plus exactement leur titre, des Prisons imaginaires (Invenzioni Capric di Carceri), ne porte aucun millésisme, mais on le suppose paru en 1745. Piranesi lui-même leur assigne une date plus ancienne, dans le catalogue de ses œuvres : « Planches faites en 1742 » ; l'auteur à l'époque avait donc 22 ans. La légende affirme que l'artiste grava les Carceri lors d'un accès de fièvre, le paludisme de la Campagne Romaine, ou la malaria. Ces Prisons furent d'ailleurs peu appréciées et nullement comprises à l'époque de leur parution, si ce n'est de quelques esprits éclairés et quelques rares amateurs.

En 1761, dix sept ans après leur première parution, Piranesi offrait au public une seconde édition (Carceri d'invenzioni di G.B. Piranesi) contenant 16 planches retravaillées : les changements apportées concernent notamment la diminution des espaces clairs, et la multiplication des hachures des ombres, et l'ajout de détails suggérant des instruments de torture.

Aucune explication, aucun commentaire de Piranesi, au sujet des Prisons, n'est parvenu jusqu'à nous, laissant ainsi libre cours à une multitude d'interprétations, dont notamment celle faisant le lien entre les « excès » de la littérature libertine des Lumières, celle par exemple du marquis de Sade. D'autres érudits évoquent la prescience révolutionnaire des bourgeois « éclairés » qui allaient bientôt prendre d'assaut la Bastille parisienne. Mais, comme le souligne Yourcenar, « il n'est nullement certain que Piranèse lui-même ait été touché par l'accès d'horreur et de révolte pré-révolutionnaire dont ses Prisons sont malgré tout un des signes avant-coureurs. »

Au contraire de ces gravures représentant les ruines de la Rome antique, les Prisons ont été ignorés du grand public au cours du 19e siècle. Théophile Gautier, puis Victor Hugo (lui-même dessinateur) contribueront plus que d'autres à les faire connaître. Cependant, bien avant, c'est en Angleterre que l'influence des Prisons ont suscité avec plus de force l'imagination des artistes et des poètes.

[II] Le siècle des Lumières, du triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse, est un siècle de débats divisant cette classe entre fractions opposées (progressistes, conservateurs, anti-cléricaux, chrétiens, monarchistes, républicains, révolutionnaires, etc.) qui vont, en France, se déchirer - et s’entre-tuer - après la révolution de 1789. On peut cependant avancer l'idée que certains principes sont communs à toutes ces fractions antagonistes, dont le droit inaliénable de la propriété. Pour les Esprits les plus éclairés, les progressistes, la société bourgeoise devait se développer conformément à ses propres prémisses héritées des Lumières, aurait progressé sur le chemin de la démocratie jusqu'à l'élimination de la hiérarchie des classes, jusqu'à une redistribution égalitaire des richesses, et à la coopération pacifique de tous à une commune entreprise de civilisation.

* En français dans le texte.

[1] Cf. José-Augusto Franca, Une ville des Lumières : La Lisbonne de Pombal, 1965.

[2] A.C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique : Architecture.

[3] G.B. Piranèse, Il Campo Marzio dell'antica Roma, etc, 1761 – 1762 ; ainsi que Parere su l'Archittetura (Avis sur l'architecture) annexé aux Osservazioni, etc., 1765.

[4] NDT : titre d'un des Caprices de Goya.

[5] Lopez-Rey note que dans les Prisons de Piranèse, les silhouettes humaines sont là davantage pour permettre aux machines de fonctionner, que pour exprimer l'horreur de la torture, d'ailleurs c'est le même auteur qui a remarqué le contraste entre l'oeuvre de Piranèse et celle de Goya. « Las carcelas de Piranesi, los prisioneros de Goya », in Histoire de l'Art, Rome, 1956.

[VI] En France, plusieurs courants auto-proclamés avant-gardistes habillaient les façades de colonnes néo-doriques et de frontons (C. de Portzamparc), ou concevaient des quartiers entiers néo-pseudo-classiques (R. Boffil à Montpellier), ou s'inspiraient du gothique (H. Gaudin), ou préféraient le modèle des villes pré-industrielles (R. Krier, Castex, A. Grumbach), ou encore se réclamaient de l'haussmanisme (B. Huet, P. Panerai), ou bien sublimaient le Kitsch populaire (L. Kroll, A. Serfati), etc. ; tandis que les néo-corbuséens (B. Paurd, E.et O. Girard, E. Ciriani, M. Kagan, B. Buffi, etc.) appelaient à un urbanisme raisonné inspiré de la ville traditionnelle mais empruntaient le vocabulaire architectural du grand maître.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire